1階部分の雨漏りの原因は?対処法や注意点を解説 l塗り達

2023年9月28日 公開

2階建てなのに、1階部分にだけ起こる雨漏りにお困りではありませんか?

2階の雨漏りが1階に伝わってきているのなら理解できるけど、上に部屋がある1階部分の雨漏り・・・?

と心配になってしまいますよね。

実は雨漏りは屋根からだけとは限りません!

本記事では、1階部分が雨漏りする原因について解説します。

雨漏りが起こりやすい場所

雨漏りが起こりやすい場所は、次の通りです。

・屋根

・ベランダ

・外壁

・サッシ廻り

・その他(笠木や幕板などの付帯部など)

隙間ができるところであれば、雨は侵入できるので、実際はどこからでも雨漏りは起こり得るということになります。

雨漏りが起こる原因(場所別)

新築の時は、隙間ができないようにしっかりと施工しているはずですが、なぜ雨漏りが起こるようになってしまうのでしょうか? 場所別に雨漏りが起こる原因を確認しておきましょう。

屋根

屋根からの雨漏りは一番イメージがしやすいかと思いますが、ポタポタと水が落ちてくるような雨漏りは、実はかなり進行した雨漏りです。実際は、天井に染みができていたりカビが生えたり・・・といったわかりにくい雨漏りとなるケースも多々あります。

屋根は、躯体の上に「野地板・防水シート・屋根材」と重ねて葺いているため、瓦が一枚ずれたくらいでは室内に雨が入ってくることはありません。

屋根材の劣化を長期間放置し、その下の防水シートが痛むくらいになってしまうと、目に見える雨漏りが発生する段階となります。

屋根からの雨漏りの原因は

・屋根材の劣化の長期間の放置

・袖板金など端の部分をとめている部材がなくなって隙間ができてしまっている

などが考えられます。

ベランダ

戸建て住宅のベランダやバルコニーには、ウレタン防水やシート防水などの防水施工がしてあることがほとんどです。

これらの防水層は、水が下地にしみこまないようにし雨漏りを防いでいますが、紫外線によっておよそ10年くらいで劣化し、水を防ぐことができなくなってしまいます。

防水層が劣化すると、下地である床材に水がしみこみ、階下が雨漏りする原因となります。

外壁

外壁も雨漏りすることが多い場所です。

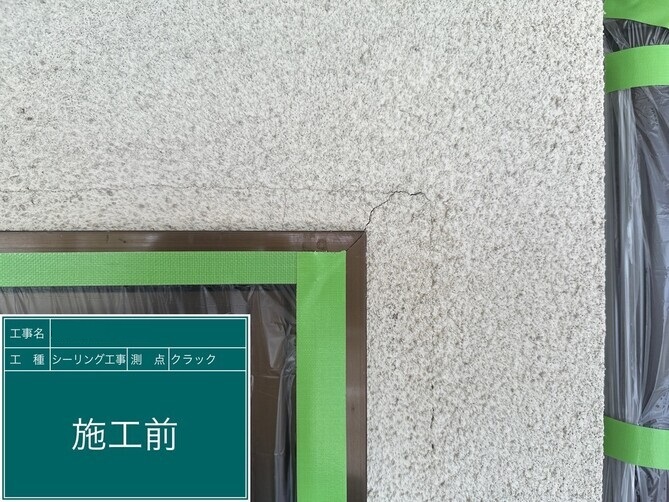

モルタルの場合はクラックができやすく、ひび割れの隙間から雨が侵入します。

サイディングボードの場合、ボードとボードの隙間を埋めているシーリング材の劣化によって雨漏りが発生します。

サッシ廻り

サッシ廻りもシーリングの劣化によって雨漏りが起こりやすい場所です。

雨が降っているときだけ窓の内側が濡れているなどの場合、サッシの隙間から雨漏りしている可能性が高くなります。

その他

サッシ廻りに限らず、外壁に付帯しているものなどは完全な密封状態になっていなかったり、簡単に隙間ができてしまう箇所なので、雨漏りが起こりやすくなっています。

例えば、

・笠木や手摺の付け根

・幕板の隙間

・天窓

等は、隙間ができやすく、シーリングの経年劣化もあるので注意が必要です。

1階部分だけ雨漏りが起こる原因

すぐ上が屋根ではない1階部分だけ雨漏りが起こっている原因として、考えられるのが「外壁からの雨漏り」です。

雨漏りができる原因の項で出てきたように、外壁はクラックやシールの劣化などで雨漏りが起こりやすい場所です。

1階の雨漏りは外壁から雨が侵入し、内部を移動した水分によって起こっている可能性があります。

そのため、1階の外壁ではなく2階の外壁から雨漏りしているということも、ケースとしてはありえるのです。

雨漏りは、まずは場所と原因の特定を

雨漏りは放置していても改善はしません。

むしろ時間がたつほど、お家内部の腐食は進んでいくと考えておく必要があるでしょう。

雨漏りを発見したら見過ごさず、まずは専門業者に調査を依頼しましょう。

雨漏りしている場所を確実の補修することで、雨漏りは直せます!

早めの補修でお家を長持ちさせましょう。

雨漏りに気づいたら早めの補修を!

雨漏りを放置せず、適切な補修でお家を長持ちさせましょう!