遮熱塗料とは? 使用する際のメリット・デメリットもご紹介 l京都市、宇治市、八幡市の外壁塗装&屋根塗装&雨漏り専門店【塗り達】

みなさまこんにちは!!

京都市、宇治市、八幡市の外壁塗装専門店 塗り達です。

職人ブログでは、塗装に関する豆知識やお家まわりの情報を発信しています。

![]() 塗り達 新店舗 オープン!!伏見区深草に新しいショールームがオープンしました! 詳しくはブログの最後をご覧ください

塗り達 新店舗 オープン!!伏見区深草に新しいショールームがオープンしました! 詳しくはブログの最後をご覧ください

ご自宅のメンテナンスを考え始め、いろいろと調べているといろんな塗料の名前を目にすると思います。

中でも、「遮熱塗料」と呼ばれる、なんだか性能がよさそうなこの塗料。

実際に使用するとどうなるのでしょうか?

そこで、今日は遮熱塗料の仕組みと、メリットデメリットについてご紹介したいと思います。

遮熱塗料とは・・

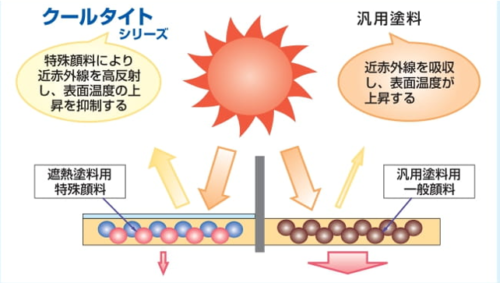

遮熱塗料は、暑さの原因となる太陽光を高反射させて、室内の温度上昇を抑える効果のある塗料 です。

建物を覆っている、外壁材や屋根材の塗装に使用すると、光を高反射して建物の内側への熱の侵入を軽減してくれるので、

特に真夏は、室内の温度上昇がしにくくなります。

特に、太陽光を一身に浴びる屋根は、遮熱塗料を使用した場合と使用しない場合で、

最大で15~20度の屋根表面温度に違いが見られます!!

▲エスケー化研 クールタイトシリーズ カタログより

塗り達では、遮熱塗料として、エスケー化研のクールタイトシリーズ・クールテクトシリーズの取り扱いがございます。

遮熱塗料のメリット・デメリット

室内の温度を快適に保つことが期待できる遮熱塗料ですが、

使用するにあたってのメリットやデメリットについても知っておきましょう。

メリット

①夏場の室内温度が快適に保たれる

②電気代が削減が期待できる

③耐用年数が長い塗料が多い

④熱による劣化を防ぐ効果がある

真夏は、屋根の表面温度は60度ほどにも達し、屋根裏などが暑くて居られない というお声もよく聞きます。

遮熱塗料で塗装することによって、表面温度の上昇を抑え、室内への熱の吸収を抑えることが期待できるため、室内温度の上昇も、遮熱塗料を使用していない場合に比べて軽減できます。

デメリット

①汎用塗料に比べて、費用が高額になる

②冬場の保温効果は期待できない

③塗膜が劣化すると、遮熱効果が落ちる

汎用の塗料に比べて遮熱という性能があるので、費用が高額になりやすいことが一番のデメリットといえるでしょう。

塗り達では、特に太陽光で熱くなりやすい屋根への施工に遮熱塗料をお勧めしています。

→屋根塗装 遮熱塗料パック くわしくはこちら

遮熱シリコンプラン

遮熱フッ素プラン

遮熱塗料と断熱塗料の違い

遮熱塗料と同じように、室内の温度上昇を抑える塗料に、断熱塗料というものがあります。

とても似ている名前の2つの塗料ですが、遮熱塗料と断熱塗料の一番の違いは、保温効果があるかどうか です。

遮熱塗料が室内の温度上昇を抑える仕組みは、光の高反射を利用して建物内部に入ってくる熱を少なくするものです。

つまり、外部からの熱を伝わりにくくする機能を持っていますが、内側から外へ向かって熱は逃げていくので保温効果は期待できません。

断熱塗料は、光を反射しないため熱の吸収は抑える効果はありませんが、熱や冷気の侵入を防いで熱伝導を遮る効果があるため、夏は涼しく、冬は外に熱を逃がさない 効果があるといわれています。

しかし、塗料による完全な断熱というのは、現在の技術では難しいところもあり、塗り達では断熱塗料は取り扱いがございません。

いかがでしたか?

塗料にはいろいろな種類があり、付加価値が付くほど金額も上がっていきます。

お家全体に使用すると工事費用が高額になってしまいますが、例えば遮熱塗料であれば、屋根にだけ使用するなど施工の選択も可能です。

ご興味をお持ちの方は、塗り達のショールームにて遮熱塗料体験コーナーをご用意しておりますので、お気軽にお問合せくださいませ。

本店 淀ショールーム 営業中!

〒613-0915 京都市伏見区淀際目町226-2

NEW伏見店 深草ショールーム 2021年9月グランドオープン!!

〒612-0829 京都市伏見区深草谷口町55-1

![]() 0120-503-439

0120-503-439

ご予約・お問合せはフリーダイヤルまたはWEBからどうぞ