滋賀県草津市 外壁塗装・屋根塗装のいろはについて

目次

はじめに

外壁や屋根の塗装は、住まいを長持ちさせるために欠かせないメンテナンスです。

特に滋賀県草津市にお住まいの方にとって、地域特有の気候条件に対応した塗装が重要です。

本ブログでは、草津市での外壁塗装や屋根塗装に関する基礎知識と、その重要性について詳しくご紹介します。

滋賀県草津市の概要

草津市は、滋賀県南西部に位置し、琵琶湖に近い穏やかな地域です。

しかし、四季折々の気候変動や、梅雨時期の高湿度が外壁や屋根に大きな影響を与えることがあります。

そのため、適切な塗装メンテナンスが不可欠です。

外壁塗装・屋根塗装の重要性

外壁や屋根は、風雨や紫外線から建物を守る重要な役割を果たしています。

時間が経つと、塗膜の劣化が進み、ひび割れやカビ、コケの発生といった問題が生じます。

これにより、建物の美観が損なわれるだけでなく、構造部分にまでダメージが広がる可能性があります。

外壁塗装の基礎知識

外壁塗装の目的と効果

外壁塗装は、建物の美観を保つだけでなく、防水効果や耐久性を向上させるためにも重要です。

塗装により、外部からの湿気や紫外線を防ぎ、建物を長持ちさせることができます。

使用される塗料の種類と特徴

外壁塗装に使用される塗料には、アクリル、シリコン、フッ素などさまざまな種類があります。

それぞれの塗料には、耐久性や価格、メンテナンスの頻度などの特徴があります。

草津市の気候に合わせた塗料選びが重要です。

塗装のタイミングと寿命

外壁塗装のタイミングは、通常10年から15年ごとが目安とされていますが、気候条件や塗料の種類によって異なります。定期的な点検を行い、適切なタイミングで塗装を行うことが大切です。

屋根塗装の基礎知識

屋根塗装の目的と効果

屋根塗装は、雨風から建物を守り、断熱効果を高めるために必要です。

特に、日差しが強い夏季には、塗装によって室内温度の上昇を防ぐ効果も期待できます。

使用される塗料の種類と特徴

屋根塗装に用いられる塗料も外壁と同様に、アクリル、シリコン、フッ素などがあります。

屋根材の種類や、草津市の天候に適した塗料を選ぶことが重要です。

塗装のタイミングと寿命

屋根の塗装も、一般的には10年から15年ごとに行うことが推奨されています。

特に、日差しや雨風にさらされやすい屋根は、定期的なメンテナンスが必要です。

草津市での外壁塗装・屋根塗装のポイント

草津市の気候と塗装の関係

草津市は、湿度が高く、冬には寒冷な気候が特徴です。

これにより、塗装の劣化が進みやすい環境にあります。そのため、耐久性の高い塗料を選ぶことが重要です。

地元のおすすめ塗装業者の紹介

草津市には、地元密着型の信頼できる塗装業者が多く存在します。

実績や口コミを参考に、信頼できる業者を選ぶことが大切です。

助成金や補助金の活用方法

草津市では、住宅リフォームに関する助成金や補助金が利用できる場合があります。

これを活用することで、費用を抑えつつ、質の高い施工を行うことができます。

施工の流れ

外壁塗装や屋根塗装の施工は、いくつかの重要なステップを経て行われます。

それぞれの工程がしっかりと実行されることで、長期的な効果が得られます。

事前準備と見積もり

施工の第一歩は、事前準備と見積もりです。

施工業者はまず、建物の状態を詳細にチェックし、必要な塗装範囲や使用する塗料の種類を決定します。

ここでは、塗装面の汚れやひび割れ、カビの状態などを確認し、下地処理の方法を検討します。

また、見積もり段階で費用の詳細を明確にすることが大切です。

複数の業者から見積もりを取り、比較検討することをお勧めします。

施工のステップ

施工の実際のステップは以下の通りです。

1. 足場の設置

安全かつ効率的に作業を進めるために、足場を設置します。

この段階で、安全管理を徹底するための準備が行われます。

2. 高圧洗浄

塗装面の汚れや古い塗料をしっかりと落とすために、高圧洗浄が行われます。

これにより、塗料の密着性が高まり、仕上がりの品質が向上します。

3. 下地処理

ひび割れや劣化部分の補修を行い、塗装の下地を整えます。

この工程が不十分だと、仕上がりや耐久性に影響が出るため、非常に重要です。

4. 養生作業

塗料が飛び散らないように、窓やドアなどの非塗装部分をビニールシートなどで覆う養生作業を行います。

5. 下塗り

下塗りは、塗料の密着性を高め、上塗り塗料の発色を良くするために行われます。

この工程で使用する塗料は、建物の状態や選択する上塗り塗料に応じて決まります。

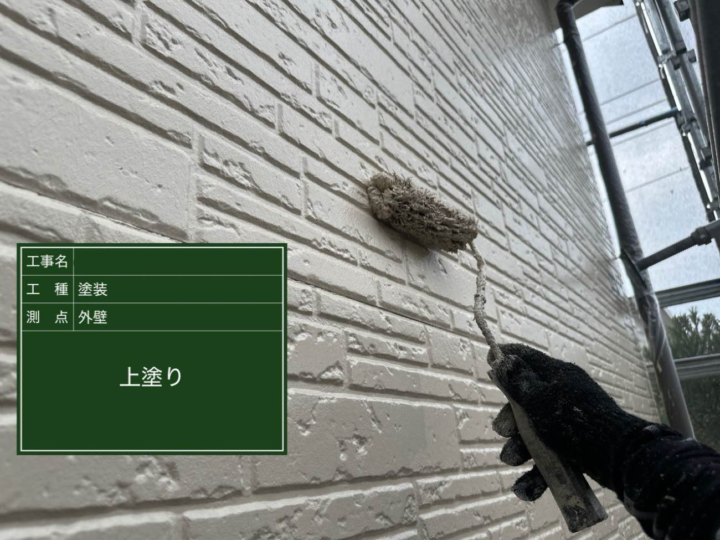

6. 中塗りと上塗り

中塗りと上塗りは、塗装の仕上げ工程です。

中塗りでしっかりと塗料を塗布し、乾燥後に上塗りを施します。

これにより、塗膜の厚みと耐久性が確保されます。

7. 仕上げ・確認

塗装が完了したら、最終的な仕上げを行い、養生を撤去します。

その後、施工業者と一緒に仕上がりを確認し、問題がないかチェックします。

施工後のメンテナンス

施工後も、定期的な点検や簡単なメンテナンスが必要です。

塗装の剥がれやひび割れが発生した場合の対応策や、業者とのコミュニケーションの取り方などを解説します。

まとめ

外壁塗装・屋根塗装は、建物を長く快適に保つための重要なメンテナンスです。

適切な塗装時期や施工方法を理解し、信頼できる業者に依頼することで、長期的に効果を発揮する塗装が実現します。

滋賀県草津市での塗装をお考えの方は、ぜひ今回ご紹介したポイントを参考にしてください。