屋根塗装のトラブル3選 外壁塗装とは違う屋根特有の注意点とは l塗り達

2025年1月2日 公開

屋根塗装は、外壁塗装と同じく塗膜の劣化を塗装によって新しくし、屋根材の劣化を抑える効果のあるリフォーム工事の1つです。

お家の工事では普段と違う人の出入りや音、においなどがあり、工事期間中なるべく安心して過ごしたいですよね。

今回は屋根塗装で起こりやすいトラブル事例3選をご紹介します。

外壁とはまた違ったトラブル、屋根の特有のトラブルがありますので、これから屋根塗装を控えている方はぜひお読みください。

屋根塗装のトラブル①塗装後に雨漏り発生!

スレート屋根の塗装では、塗料で屋根同士がくっついてしまうため、雨水の隙間を確保する必要があります。

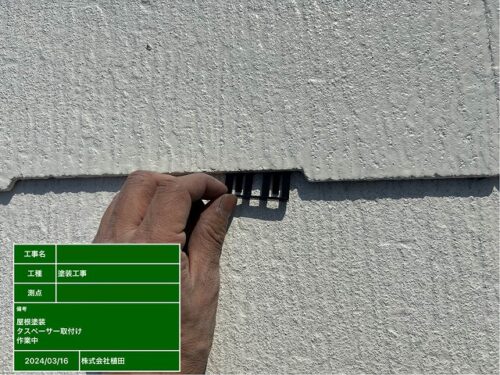

隙間を確保する方法は、縁切りと呼ばれる塗装後に塗膜をカッターできる方法か、タスペーサーとよばれる縁切り材を挿入するかのどちらかになります。

スレート屋根の塗装でこれらの作業を忘れてしまう、または抜いてしまうと、隙間から雨が抜けられず雨漏りリスクが高まります。

外壁塗装ではタスペーサーを使ったり縁切りを行ったりすることはないので、屋根特有の工程です。

見積にタスペーサーが含まれているか、もし可能であればタスペーサーを挿入している写真を見せてもらえるとよいでしょう。

屋根塗装のトラブル②塗装直後から塗料がはがれてきている!

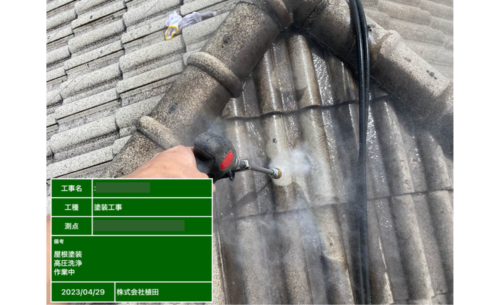

塗装前には屋根全体をよく洗い、古い塗膜や汚れを落とすことが必要です。高圧洗浄の工程は、すべての屋根材の塗装工事で必要ですが、モニエル瓦は特に気を付けて作業を行う必要があります。

モニエル瓦は、スラリー層と呼ばれる塗料とセメントが合わさった強力な塗膜でおおわれています。

このスラリー層は、普通の高圧洗浄ではきれいにすることができず、完全にはがれた状態で塗装をしないと、新しい塗膜と一緒にはがれたり全然密着しないということがあるのです。

モニエル瓦の高圧洗浄では、トルネードと呼ばれる渦状に水が出る特殊なノズルを使って行う必要があります。施工の説明であらかじめ確認しておきましょう。

外壁塗装の場合はトルネードを使うことはほとんどありません。

屋根塗装のトラブル③塗装中に屋根がバキバキ割れだした!

屋根材の中には、塗装ができない屋根材が存在します。

アスベストの使用が禁止されたころに発売されたノンアスベスト屋根材は、耐久性が著しく低く、塗料を塗ると負けてしまい塗ったそばからバキバキに割れていくということが発生してしまいます。

せっかくメンテナンスしようとしたのに塗装ができないため、葺き替えやカバー工法などに切り替える必要があります。

アスベストを使っていない屋根材がまだ現役で葺かれている場合は注意が必要です。

屋根塗装のご相談は塗り達まで!

屋根塗装のトラブル事例をご紹介しました。

今回ご紹介した事例は、施工店の知識や経験でカバーできるトラブルです。

ノンアスベスト屋根材の塗装については、屋根工事を行うしかありませんが、現地調査時にある程度判明するため、塗装が始まってからやっぱりできない!ということは少ないといえるでしょう。

屋根材や塗料の性質・特徴をしっかり把握しているプロの専門店なら見積調査時に劣化症状だけではなく補修箇所や注意する屋根材も見逃しません!

屋根塗装の事なら塗り達にご相談ください!