屋根塗装は何日かかる?正しい工程と日数について

2025年1月18日 公開

屋根塗装にかかる日数はおよそ10~14日くらいです。

たとえ小さな屋根であっても1日で終わることはありません。

今回は屋根塗装にかかる日数と一緒に、正しい工程についてもご紹介します。

目次

屋根塗装の工程と日数

屋根塗装の工程を確認していきましょう。

足場組立

屋根塗装の際には最初に足場を組み、ネットをはります。

およそ半日~1日かかります。

養生

屋根の場合、次の工程の高圧洗浄時に高所で水を使いますので、できるだけ飛散しないように屋根養生を行います。

高圧洗浄

板金部分の下地処理

棟板金や袖板金など、板金部分は金属特有のサビの発生を抑えるために下地処理としてケレンを行います。

板金部分の下塗り

ケレンを行った後、錆止め塗料を使って下塗りを行います。

板金部分は、金属屋根の場合は一緒にさび止め塗装を行いますが、スレートなどの場合は屋根材部分とは別の下塗り作業を行っています。

下塗り1回目

1回目の下塗りを行います。

およそ1日かけて塗装し、半日~1日しっかりと乾燥させます。

塗装では、塗った後の乾燥時間が特に大切です。乾燥して塗料が硬化し、屋根に密着するので、生乾きの状態で次の工程に進むと施工不良になってしまいます。

ここからさきの下塗り2回目・上塗りの工程でも塗装後にしっかり時間をかけて完全に乾かします。

下塗り2回目

屋根は紫外線や雨の影響で、外壁よりも劣化が進行しやすく屋根材も傷みやすいので、下塗りを2回行います。

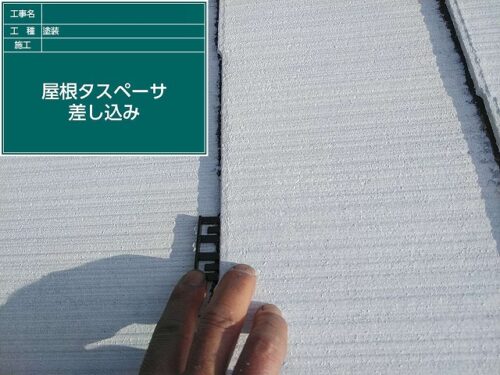

タスペーサー挿入(スレート屋根の場合)

スレート屋根の場合は、屋根材の隙間を確保し雨が流れるようにするために、下塗りの後にタスペーサーと呼ばれる縁切り材を挿入します。

タスペーサーの挿入なら職人一人でもおよそ2時間くらいで作業が終わります。カッターで隙間を開ける縁切り工法の場合は、職人2人係で行ってもおよそ1日かかります。

上塗り1回目

下塗りがしっかり乾いたら、上塗り材を塗っていきます。

上塗り材も2回同じものを重ねますが、一回ずつしっかりと乾燥させて、塗膜を積み重ねていくイメージです。

板金部分も同じ上塗り材を使って塗装します。

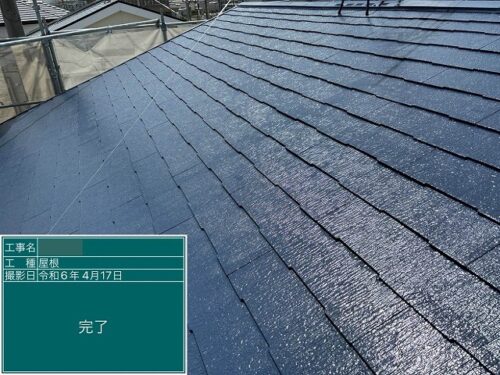

上塗り2回目

2回目の上塗りを行っていきます。

4回塗り重ねていますが、せっかくきれいに仕上がっても乾燥時間が足りていなければ中の層からはがれてきて施工不良の原因となります。

焦らず、しっかり乾燥させて塗り重ねていきます。

足場解体

最後にしっかり乾燥させて塗り残し・タスペーサーの挿入忘れがないが確認して完成です。

すべての作業が終わったら足場を解体します。

足場の解体もおよそ半日程度で終わります。

屋根塗装にかかる日数が伸びてしまう原因

屋根塗装の工程についてご紹介しました。

10日~14日はあくまで目安ですが、この日数よりも工期が伸びてしまう原因としては次のようなものがあります。

天候不良

塗装工事は雨の日は行うことができません。

また晴れの日に塗装を行っても、雨が降ったり湿度が高かったりすると乾燥に時間がかかることもあります。

塗装工事は乾燥時間が命なので、天候に左右されて工期が伸びてしまうことはよくあります。

塗装以外の補修箇所見つかった

本来は、屋根点検の間に塗装以外の補修箇所を確認し施工計画を立てるのですが、実際に作業を行ってみると見つかる破損などがあるケースもあります。

塗装以外の補修が必要になった場合、放置して作業を進めることはできないので作業が予定よりプラスになります。

中には、部材を発注して届くまで時間がかかる場合もあるので、その分工期が伸びしまうことがあります。

屋根塗装は適正な日数で行うべき理由

屋根塗装にかかる日数や正しい工程について解説しました。

屋根塗装で大切なことは、速さではなく仕上がりや耐久性ですよね。

そのため、「すごい!」「さすがプロは仕事が早い!」と感心しても、正しい工程を踏んでいない場合は手抜き工事で施工不良になる可能性が非常に高くなってしまいます。

施工品質を守って作業を行えば必ず10~14日はかかります。天候によってはもっとかかってしまうこともあります。

乾燥させるためには時間が絶対に必要です。屋根塗装は早く終わることがよいことではないので、工期の目安を知って適正な日数で行っているか確認しましょう。

高品質な屋根塗装なら塗り達まで!