外壁タイルのメンテナンス | 京都市 外壁塗装・屋根塗装・雨漏り専門店 塗り達

みなさまこんにちは!

京都市 外壁塗装 屋根塗装 専門店の塗り達です![]()

現在、外壁材で多く使われているのはサイディングボードです。

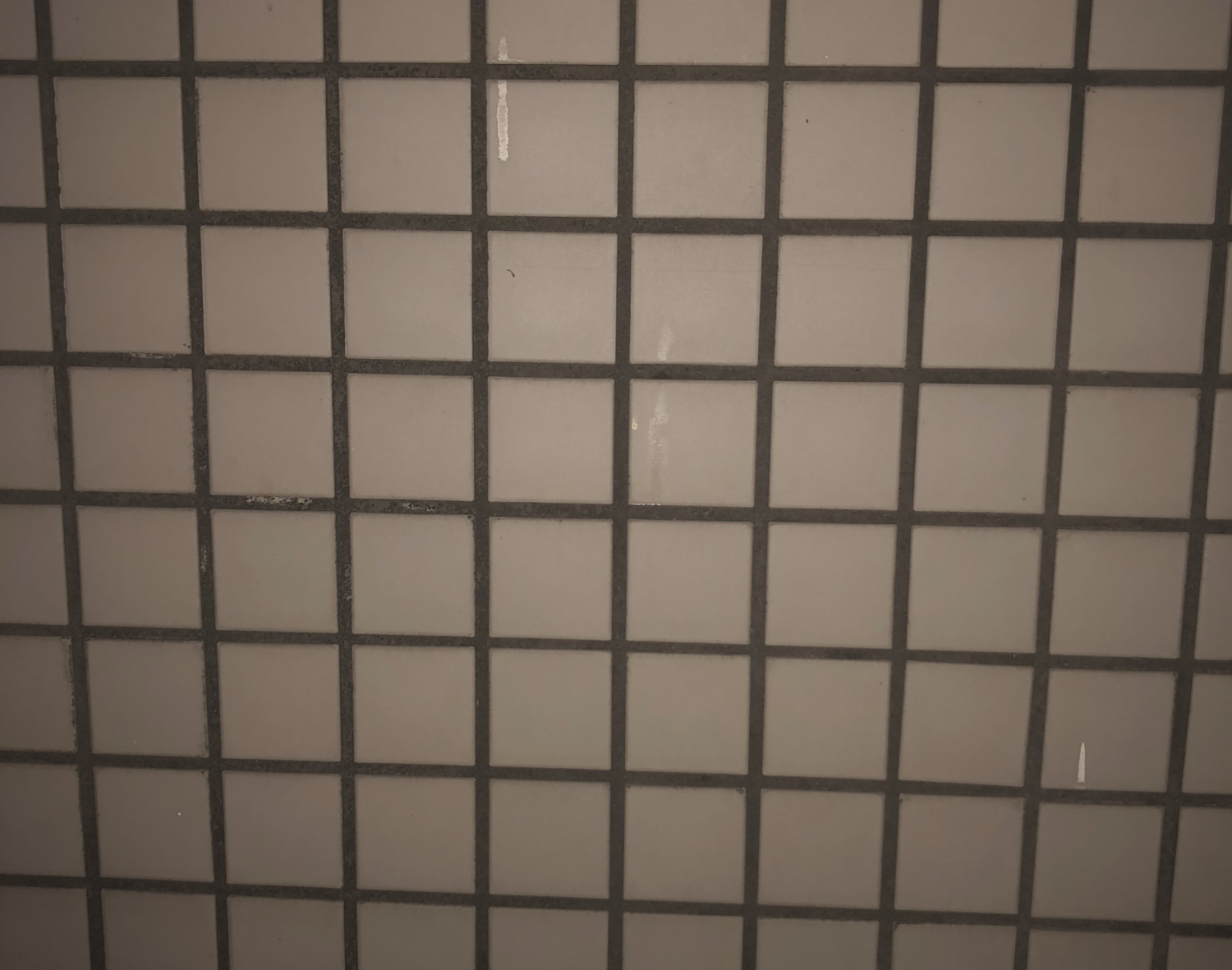

そのほか、モルタル、コンクリート打ち放しなどありますが、外壁全体もしくは一部だけタイル張りというお宅もあります。

外壁にタイルが使われている場合のメンテナンスはどうすればいいのでしょうか

本日は外壁タイルのメンテナンスについてお話します。

外壁タイル 貼り替えの重要性

外壁のタイルは、一見とても頑丈そうでメンテナンスなんかいらないんじゃないかというイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、外壁に永久的に張り付いていられるわけではないのです。

また、タイル1枚1枚のひび割れや欠けといったトラブルもあります。

そして、トラブルの中で一番怖いのが、「タイルの欠落」です。

外壁がタイル張りの外観は、デザイン性も豊富でマンションなどに使われやすいですが、劣化と共にタイルの接着力が弱まりタイルが浮いてきます。最終的には壁から剥がれ落ち、高所からの欠落は、地上にいる人や車にとって凶器になってしまいます。

このような重大な事故につながりかねないタイルの欠落。定期的なメンテナンスを行い、浮き始めているなら、改修工事が必要です。

具体的には、下地にエポキシ樹脂を注入し浮いている箇所をうめる、貼り替え工事を行うなど、劣化症状にあった改修工事をする必要があります。

タイルがはがれる理由とは

外壁にタイルを張り付ける工程は、下地にモルタルを塗り、その上からタイルを張り付け、隙間に目地材を塗りこむ というものです。

乾燥するとがっちりと固まりるので、少しの衝撃で剥がれるようなことはありません。

しかし、金具で留めたりしているわけではなく、いうなれば糊で壁にくっつけているような状態です。

土台である下地の水分が抜け、乾燥と伸縮がくり返しおこるために剥がれたり、地震や物理的な衝撃によっても建物に負担がかかり浮きやすくなります。

外壁塗装と同じように、永久的なものはなく経年劣化は起ります。

立地条件や環境によっても、適切なメンテナンスで、重大な事故が起こらないように気を付けていかなくてはいけません。

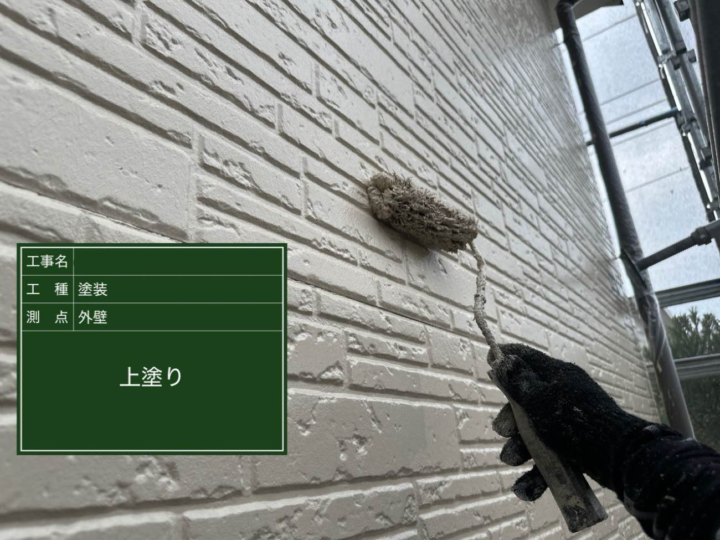

貼り替えのほかのメンテナンス方法として、タイルセラクリーンなどの撥水コートを塗る方法もあります。

浮きが生じていたり欠落してる場合はそれらの改修が必要ですが、その前の段階で撥水コートを塗ることで、モルタル目地への浸透性と目地材の改質効果があり、 タイルの撥水効果と低汚染を付与させることができます。

外壁塗装 屋根塗装 のことなら京都市の塗り達へ何でもご相談ください。

塗装実績3000件以上

京都市 宇治市 八幡市 地域密着

外壁塗装 屋根塗装 専門店

お問い合わせは⇒こちら

施工事例は⇒こちら

お客様の声⇒こちら