屋根塗装でさび止めを使うのはどんなとき?役割や特徴を解説 l塗り達

2023年8月26日 公開

「え!屋根が赤く塗られている!!」

お願いした屋根の色はたしか黒だったはずなのに・・・!

いきなり真っ赤になっていたらびっくりしてしまいますよね。

それ、さび止めかもしれません!

屋根塗装では、下塗りにさび止め塗料を使うことがあります。

さび止めは何のために使うのか、さび止めの役割や使うシーンを確認しておきましょう。

目次

さび止めの役割

さび止め塗料は、その名の通り、さびをとめる効果のある塗料の事です。

金属は、空気と水に触れると化学反応を起こして錆びるという性質があります。

金属にさびが発生すると、

・表面がはがれる

・強度が落ちる

・穴が開く

といった劣化が見られ、最悪の場合朽ちてボロボロになってしまいます。

屋根が金属の場合、

・屋根自体が使い物ならなくなる

・雨漏りの原因になる

など、さびの発生で起こるデメリットは深刻です。

そのため、さび止めを使ってさびが発生しないようにします。

屋根塗装でさび止めを使うケース

屋根塗装でも、すべての屋根でさび止めを使うわけではありません。使う場所を確認しておきましょう。

トタン屋根(金属屋根)

屋根材が金属(トタン屋根)の場合は、下塗りにさび止めを使用します。

スレート屋根の場合は、シーラーというさび止め効果はないもので下塗りします。

屋根の板金

スレート屋根であっても、板金でできた部分はさび止めを使います。

棟板金や袖板金はさび止め、屋根材の部分は材にあった下塗り材を使用します。

上塗り材は、板金部分も同じものを使用しますよ。

さび止めの使い方

さび止めは、下塗り材として使用します。

①下地処理(ケレン)

もし、いますでにさびが発生していたら、塗膜の下でさらに劣化が進む可能性があるため、下地処理(ケレン)をしてサビをしっかりと落とします。

②さび止め

下地のサビをしっかりと落としたら、上塗り材の前に下塗り材としてさび止めを使います。

写真では赤い部分がさび止め塗料を塗ったところです。

さび止めは全部赤い??

さび止めは、実は赤だけではなく、白やグレーもあります。

上塗り材の下に隠れてしまいますが、上塗り材の色によってできるだけ目立たない色をチョイスして使っています。

昔は、さび止めの成分として用いていた鉛が赤茶系の色だったため、さび止めといえば赤というイメージがあります。

現在は、公害問題などから鉛以外の成分で作られるものもあり、赤だけというわけではなくなりました。

金属を塗装でメンテナンスできる場合・できない場合

取り合えず塗装しておけばOK!というわけでもありません。

塗装によってできるのは、表面に塗膜を付けることなので、

・屋根材が欠けている

・穴が開いている

といった修復はできないのです。

塗装でメンテナンスできるケース

金属屋根の場合、塗装でメンテナンスできるのは、

・表面にさびが発生している

・サビは発生していないが塗膜が劣化している

などです。

さびてるけど、まだ屋根材がダメになるほどではないな という場合は塗装でメンテナンスが可能です。

下塗りにさび止めを使って、新たなサビの発生を抑制します。

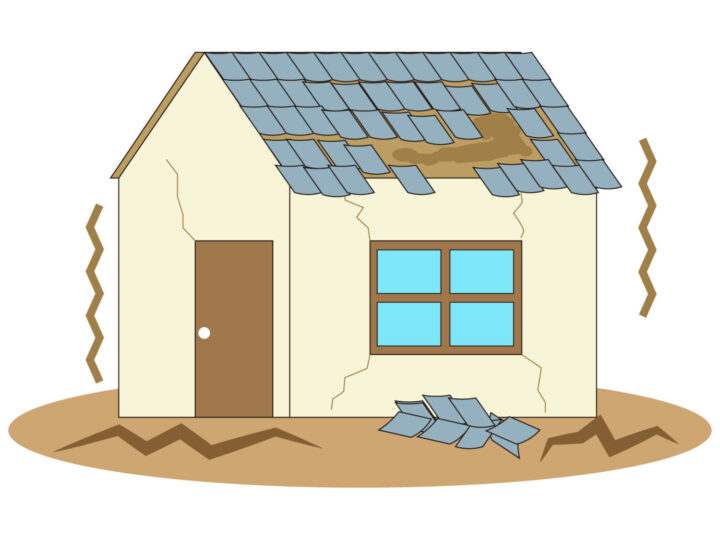

塗装ではメンテナンスできないケース

逆に塗装できない場合は、

・さびて穴が開いている

・すでに雨漏りしている

・朽ちてボロボロになっている

など、屋根材自体が深刻なダメージを受けている場合です。

塗装ができない場合は、葺き替えやカバー工法など、屋根工事を検討することになります。

こちらは厨房の板金屋根で、板金をはがすと野地板までボロボロになっていたため、葺き替えを行いました。

さびにくい金属屋根 ガルバリウム鋼板

トタンや瓦棒屋根から葺き替えるのであれば、同じ金属でもガルバリウム鋼板の屋根がおすすめです。

金属ですが、さびにくく耐久性が高いため、最近新築でも多く採用されています。

| 屋根の種類 | 耐用年数(メンテナンス頻度の目安) |

|---|---|

トタン | 10~20年(7~10年) |

| 瓦棒 | 20~30年(8~10年) |

| ガルバリウム鋼板 | 30~35年(15年) |

ガルバリウム鋼板の場合も、少しずつですがサビが発生してきます。早めの塗装メンテナンスがおすすめです。

金属屋根の塗装も塗り達におまかせ!

塗り達では、スレート屋根から金属屋根、洋瓦などあらゆる屋根材の塗装を手掛けています。

「うちの屋根はなにでできているの?」

「まだ塗装しなくていいかな?」

「どんなお手入れが必要?」

そんな屋根に関するお悩みも、塗り達までご相談ください!

現地調査は無料!ドローンで上空から安全に屋根を調査いたします!

お気軽にお問い合わせください♪