外壁塗装工事中は換気扇は使えない?養生する場所と使用制限について

2025年4月6日 公開

外壁塗装工事の際には、塗らない場所や塗料が飛散してはいけない場所に養生を行います。

窓の開閉やエアコンの使用可否と並んでよくご質問いただくのが、換気扇の使用について です。

換気扇は工事中は使用できないのか、工事中に使用制限がある場所はあるのかについてまとめました。

換気扇は工事中でも使用可能

結論から言うと、外壁塗装工事中でも換気扇の使用は可能です。

換気扇には換気フードというものが取り付けられており、通常空気の通る口は下向きに設置されています。

塗装しない場合は養生を行いますが、換気口は開けて養生することができるので使用することが可能です。

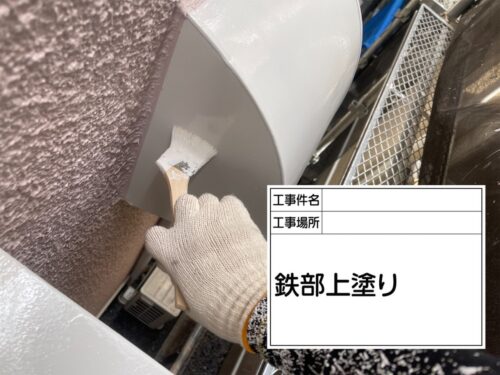

また、外壁塗装と一緒に塗装を行うことも可能です。

付帯部も一緒に塗装することで、より美観性が高まりますのでお勧めです。

外壁塗装工事中に使用できない場所

換気フードのほか、養生や工事のために使用が制限される場所には次のようなものがあります。

室外機

屋外に設置している室外機については、周りの部分は養生を行いますが、排気部分は養生を避けることで使用も可能です。

もしすべてを養生でくるまれてしまっていたら、そのまま使用すると故障の原因になります。

エアコンを使用したい場合はあらかじめ打合せで伝えておくと安心です。

ベランダ

外壁や屋根の塗装前には高圧洗浄機で洗い流す作業があります。

洗浄時にはベランダやバルコニーに洗濯物を干すことができません。また窓も完全に締め切って行うため開閉ができなくなります。

窓・雨戸

窓や雨戸も基本的に養生を行って工事しますので、自由に開閉ができない期間があります。

どうしてもこの窓だけは開閉できるようにしてほしいなどの場合、開閉ができるように養生することも可能なので、担当者に伝えておきましょう。

玄関は、養生はしますが、開閉できるようになっています。

外壁塗装工事なら塗り達まで!

外壁塗装工事中の換気扇の使用やその他の使用制限について解説しました。

外壁塗装工事中は、いつもと勝手が違うことが増えるためご不便お掛けしますが、できる限りお客様のご要望にもお応えするのがプロの施工店です。

疑問や不安な点があれば、ぜひご遠慮なくご相談ください。

外壁塗装工事なら塗り達にお任せください!