外壁の劣化は放置すると危険! 劣化症状と補修方法 l塗り達

2023年3月20日 公開

外壁材には、サイディングボード、モルタルなどさまざまな種類がありますが、

劣化しない外壁材は、残念ながら存在しません。

どんなに長持ちするといわれる素材であっても、経年劣化は避けられず、放置するほど状態は悪くなっていきます。

今回は、外壁の劣化症状と補修補法についてまとめています。

そろそろ外壁塗装の時期かな?という方は是非参考にしてみてください。

外壁の劣化原因とは

劣化とは、使っている間に性能や機能が損なわれて品質が低下することを言います。

外壁の劣化は、物理的な衝撃(=ものが飛んできてあたった、車がぶつかった等)がなくても、ただただそこにあるだけで

塗膜や素材の品質が下がり、本来持っていた機能などが失われていくことを意味します。

外壁が劣化する原因は、主に「太陽光」と「雨風」です。

太陽光、特に紫外線は外壁の劣化に深く関係しています。

紫外線は、外壁の表面の塗膜をすこしずつ破壊していき、塗膜が劣化することで、防水性が失われていきます。

塗膜が劣化して弱っていくと、雨が侵入してきます。

そして、水分を吸収した外壁が乾く→雨水を吸い込むを繰り返していくと、パリパリになってひび割れやはがれなどが起こります。

塗膜が劣化することで、外壁材を守っていた壁がなくなり、紫外線や雨風にさらされている状態になってしまいます。

この状態が長く続くと、外壁材自体が破壊され、躯体へ影響が出てきます。

そのため、外壁の劣化症状を放置することは大変危険なのです。

外壁の劣化症状

それでは外壁の劣化症状を見ていきましょう。

①色褪せ・汚れ

外壁の塗膜が元気なうちは、汚れがついても雨で洗い流され、蓄積することはありません。

しかし、外壁の劣化(=塗膜の劣化)によって、雨をはじく力が失われていくと、汚れが流れず目に見えて黒ずんでいたり雨筋がのこったりします。

外壁の色が褪せてくるのも同じく劣化症状の1つで、やはり塗膜が劣化し、薄くなってきていることが原因です。

②カビ・コケ

カビやコケがつき始めている外壁も、塗膜が劣化しています。

カビやコケは、湿気を好みます。塗膜が元気なら、水分ははじかれて外壁にとどまることはありません。

塗膜の劣化によって、雨水を吸収している状態で乾きづらくなると、カビやコケが発生しやすい環境になってしまうことから、カビやコケの発生は外壁が劣化しているしるしといえます。

太陽光が当たりづらい北面や、隣家との境が狭い場所など、日光の当たりにくい場所、植木がたくさんある面などに発生しやすい劣化症状です。

③クラック(ひび割れ)

クラックとは、ひび割れの事で、外壁の劣化症状の中でも注意が必要なものの1つです。

モノがぶつかったなどの物理的な衝撃がなくても、水分を吸い込む→乾くを繰り返すことで、写真のようなひび割れが発生します。

クラックには、ひび割れの幅によって

・ヘアークラック(髪の毛のように細い、塗膜に発生しているわずかなひび割れ)

・構造クラック(幅が0.3mm以上、深さ5mm以上で、外壁自体が大きくひび割れているもの)

などがあり、自然とふさがることはないので、補修が必要です。

特にモルタルの場合は、素材の特性上クラックが発生しやすく、雨漏りの原因になります。

④チョーキング

チョーキングとは、塗膜が劣化し触れるとチョークの粉のように手につく劣化症状です。

塗膜は本来外壁にしっかりと密着し、触ったりこすったりしても手につくことはありません。

しかし、塗膜が劣化すると、粉のようになり、外壁にただ乗っかっているような状態になります。

そのため防水性が失われ、雨水を吸い込むようになってしまい、クラックや雨漏りにつながります。

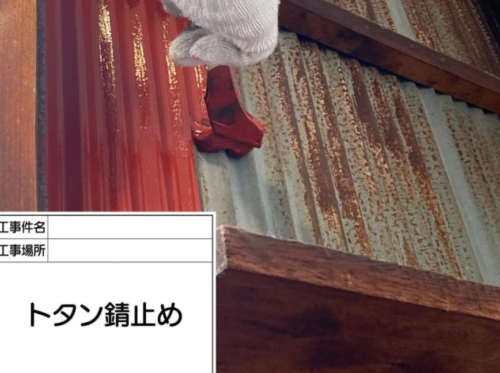

⑤サビ

外壁材が、波板や金属サイディングの場合は、サビにも注意が必要です。

サビは、金属と酸素の化学反応でおこります。

サビは表面から発生しますが、徐々に素材を侵食していきます。

サビが進行すると、外壁に穴が開いたり、崩れたりし大変危険です。

金属のサビは取り除き、しっかりと補修することが大切です。

⑥塗膜のはがれ

塗膜の剥がれも劣化症状の1つです。

経年劣化で、築後10年~15年ほどで起こることがほとんどですが、まれに施工不良でもはがれが起こることがります。

下地や元の塗料と合わないものを使ったり、下塗りがよく乾かないうちに上塗り材を塗ったりした場合にも起こることがあるので、施工後1年や2年ではがれが起こった場合は、施工不良が疑われます。

外壁の劣化症状を見つけたら、早めにメンテナンスを

外壁の劣化は、前述のように目で見てわかりやすいものが多くあります。

普段目にしている自宅の外壁に劣化症状を見つけたら、そろそろ外壁塗装の時期です。

まずは外壁診断をして、劣化の進行具合を確認しましょう。

塗り達は、外壁診断が無料!

多数の現場を見てきた担当者が、劣化症状を確認し、診断書をおつくりします。

気になる劣化症状を見つけたら、塗り達までご相談ください!