ベランダの防水工事は10年に一度で大丈夫? 劣化症状やメンテナンスのサインについて解説 l塗り達

2023年8月11日 公開

ベランダの防水層は、一般的に耐用年数が10年といわれます。

しかし、防水工事の種類や環境などによっても左右されるため、絶対に10年に一度とも言い切れないのです。

本記事では、防水工事の耐用年数と、防水層の劣化症状など、雨漏りになる前にメンテナンスを行うための基礎知識をまとめています。

目次

防水工事の耐用年数

防水工事の耐用年数がおよそ10年といわれるわけは、戸建て住宅のベランダによく採用される防水工事の耐用年数が10年~12年のものが多いからです。

具体的には下記の通りとなります。

| ウレタン防水 | 10年~12年 |

|---|---|

| FRP防水 | 10年~12年 |

| 長尺シート | 12年~18年 |

防水工事にはこのほかにもアスファルト防水やビックサン防水などがありますが、それぞれの工法によって得意・不得意があります。

戸建て住宅のベランダは、一般的に面先が小さく複雑な形状をしていることもしばしばです(真四角で大きいというベランダもありますが、建物自体がかなり大きくないと、ベランダにそれだけの面積を割くことが難しいでしょう)。

そのため、液状の防水材を現場で塗って硬化させる、塗膜防水やFRP防水が適しているのです。

ベランダの防水工事の耐用年数がおよそ10年といわれるのはこのためです。

もしアスファルト防水などを施工しているベランダがあるとすれば、耐用年数はもっと長く15年~30年くらいです。

アスファルト防水は、ビルやマンションの屋上など、面積が広い場所で、かつ建物が重量に耐えられるだけの強度が必要です。そのため、戸建て住宅の躯体強度では施工することが難しいのです。

10年経過したら必ず防水工事を行う必要がある?

ベランダ防水の耐用年数が10年~12年ということがわかりました。

しかし、実際に10年経過した時点で必ずしも防水工事が必要でない場合もあります。

トップコートのみ、すでに塗り替えている

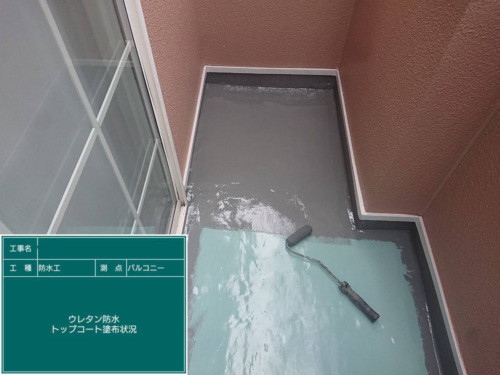

塗膜防水、FRP防水は、防水層を保護するために一番上の層にトップコートを塗っています。

防水層のトップコートは紫外線に弱く、よく日の当たる場所にあるベランダなどでは劣化も早くなります。

一般的に3年~5年くらいでトップコートが劣化してくるため、この時点でトップコートの塗りなおしを行っていれば、その下の防水層は無傷で済みます。

防水工事のメンテナンス方法

防水工事のメンテナンスでは、

・下地からすべてやり直す方法

・防水層から作り直す方法

・トップコートのみを塗りなおす方法

があり、それぞれ劣化状態によって選択します。

一番大掛かりなのは、防水層がダメになり、その下の床も雨漏りで腐食している等の場合で下地から作り直す方法です。

外壁や屋根と同じく、メンテナンス時期を逸してしまうと劣化が進みすぎて、下地からやり直す大がかりな工事になってしまいます。

防水のメンテナンス時期を見逃さないためにポイント

耐用年数に従って、10年であれば10年で一度点検することがおすすめですが、それまでに下記の症状が見られたら、10年を待たず早急に補修を行った方が安全です。

表面に膨れが見られる

膨れの原因は、どこかからが水が侵入し、その水が蒸発しようとして内側から膜を押し上げているためです。

外壁でも同じような症状がみられることがあります。この場合は、雨に侵入経路をふさぐことと、中に入ってしまった水分を取り除き膜を補修する必要があります。

表面の塗装がはがれている

表面の塗装がはがれてきている場合は、トップコートの劣化です。

トップコートがはがれてなくなると、下の防水層に損傷が起き、防水機能がなくなってしまいます。

シートが破れてきている、めくれている

シート防水の場合、シートは1枚ものではなく、何枚かシートをつなぎ合わせています。

シート自体は粘着していたり、機械で固定していたりします。

つなぎ目は雨が入らないようにシーリング材で埋めてありますが、このシールも劣化します。

シートがめくれてたり、シート自体が破れている場合は、その隙間から雨が侵入し防水層が機能しなくなってしまうので、早急に補修が必要です。

植物が生えてきている

本来は防水層で完全に蓋がされている状態なので、施工前に種子が入り込んでいない限り植物は生えてきません。

ベランダの防水層の隙間からもし植物が顔を出していたら、隙間があるということです。

隙間からの雨の侵入で、防水層や下地が痛む可能性がありますので、早めにメンテナンスを行った方がよいでしょう。

定期的なメンテナンスでお家を長持ちさせましょう

ベランダ防水にも耐用年数があります。しかし、下地や建物がある環境、使用の仕方によっても劣化スピードは異なります。

補修のサインを見逃さず、劣化症状を放置しないようにすれば、ベランダからの雨漏りを防ぐことができ、躯体の長寿化につながります。

防水も定期的なメンテナンスでお家を長持ちさせましょう!