防水工事の通気緩衝工法は雨漏りベランダに最適 特徴やメリットとは l塗り達

2024年8月13日 公開

通気緩衝工法(つうきかんしょうこうほう)とは、防水工事の施工方法の1つで、雨漏りしているベランダやバルコニーに最適の方法です。

防水工事にもいろいろな施工方法があり、中でも通気緩衝工法は雨漏り補修時によく使われる方法です。

本記事では、防水工事の施工方法の1つ通気緩衝工法について、特徴や施工するメリットを解説します。

通気緩衝工法とは

通気緩衝工法とは、防水工事を行う際に下地と防水層の間に通気の取れるシートを入れて、下地から上がってくる水蒸気をうまく逃がすことができる施工方法です。

防水工事は、雨水が下地に入り込まないように完全にシャットアウトできる防水層を作ります。

降ってくる雨を通さないことはもちろん、下地から上がってくる水蒸気も通さないため、万が一下地が水を吸っている状態だとまずいことになるのです。

通気緩衝工法が雨漏りしている下地に最適な理由

下地が水を吸っている状態=雨漏りしているケースでは、降ってくる雨を防ぐことに加えて、下地からの蒸発してくる水分を逃がさなければいけません。完全に密封してしまうと、上がってきた水蒸気で防水層が膨れたり破れたりするからです。

防水層を完全に下地にくっつけてしまう密着工法では下地からの水蒸気を逃がすことができません。そのため、雨漏りして水分が蒸発してくる下地には通気緩衝工法を用いて、水分を逃がし、かつ降ってくる雨から下地を守る施工方法をとるのです。

通気緩衝工法を行うメリット

通気緩衝工法を行うメリットには次のようなものがあげられます。

- 下地から上がってくる水分を逃すことができる

- 下地の劣化に防水層が影響されにくい

雨漏り下地に最適な理由でも述べたように、防水層が完全に密着していないため、水分を逃がすことができる点が最大のメリットです。雨漏りしている場合は通気緩衝工法による施工が必須ともいえます。

また、コンクリート床などに防水工事をしたい場合、密着していないので下地の割れに影響されにくく、ひび割れを抑制する効果もあります。

通気緩衝工法の施工事例

それでは通気緩衝工法を具体的に確認してみましょう。今回は雨漏りしていたベランダ床への施工事例をご紹介します。

施工前のベランダの様子です。こちらに通気緩衝工法にて防水工事をしていきます。

下地をきれいに清掃し、プライマー(下塗り)を塗ります。

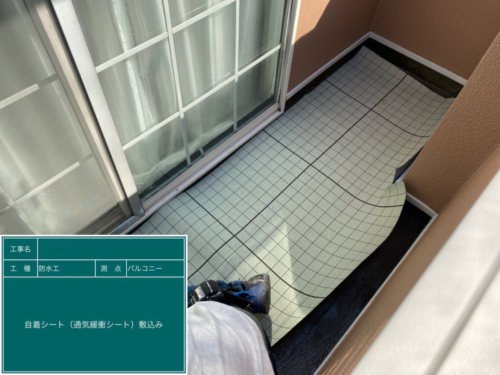

通気の取れるシートを敷きます。

脱気筒の取り付けです。下地から上がってくる水蒸気を逃がす煙突のような働きをします。

シートの上から液状ウレタンを塗ります。ウレタンが乾くと防水層になります。

最後に防水層を保護するためにトップコートを塗ります。

通気緩衝工法による防水工事が完了しました。

防水工事は現状によって最適な方法を選択

通気緩衝工法や密着工法をはじめ、防水工事にはたくさんの施工方法があります。

大切なことは、下地の状態や現在の劣化状況を見極めて最適な施工方法を選択することです。

雨漏りしていることを見抜けずに、密着工法で施工してしまうと防水層の膨れにつながります。

防水工事では施工はもちろん、施工前の調査がとっても大切です。

防水工事をお考えなら、経験豊富な塗り達におまかせください!