2024年3月23日 更新!

屋根工事はいくらくらいかかる?工事別費用相場とは l塗り達

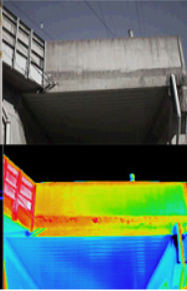

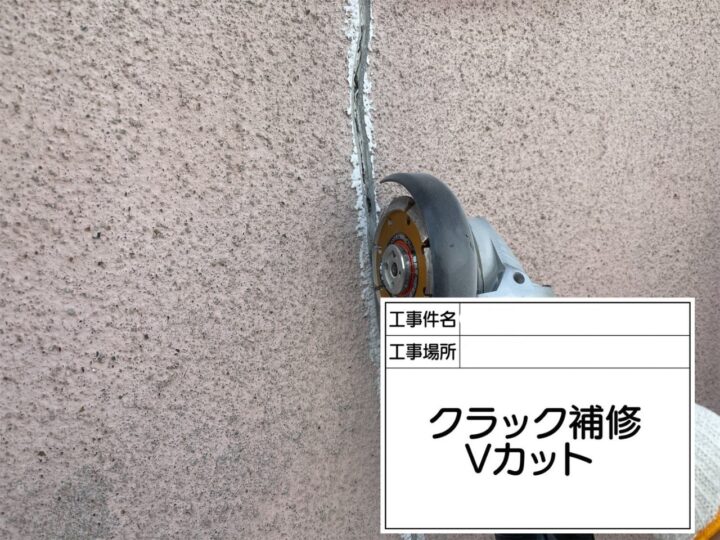

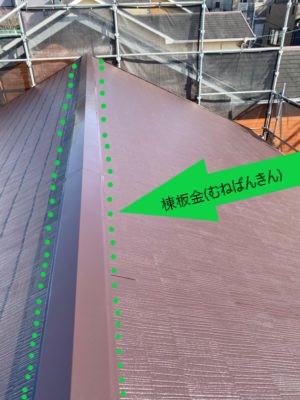

2024年3月23日 公開 屋根は紫外線や雨、風など過酷な環境にさらされて、お家を守ってくれています。 そのため、気づいたときにはすごく傷んでいた!というケースもあります。 しかし、早めに補修・メンテナンスを行うことでお家が長持ちすることも事実です。 計画的に補修工事を行いたいところですが、気になるのがその費用です。 この記事では、屋根工事の費用相場について、工事内容別にまとめています。参考になさってください。 屋根工事の費用相場 屋根工事の工事内容別の費用相場を見ていきましょう。 葺き替え工事 #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ 今ある屋根をすべてはがして、新しい屋根を葺く工事です。 およそ200~400万円ほどかかる大掛かりな工事です。 葺き替える屋根材を軽量なものにすれば、躯体への負担が軽くなりお家が長持ちするので、長く住み続けたい方、お子様に引き継ぎたい方などはおすすめです。 カバー工法 #gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ 施工前 施工後 今葺いてある屋根材の上から新しい屋根材を葺く方法です。 費用相場は100~250万円ほど。 古い屋根材も新しい屋根材も軽いものでなければ躯体が重さに耐えられないため、日本瓦などにはカバー工法ができない等、施工条件を選びますが、葺き替えよりは安価で済みます。 屋根塗装 #gallery-3 { margin: auto; } #gallery-3 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 50%; } #gallery-3 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-3 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ 劣化した塗膜を塗装で新しくつけなおす方法です。 屋根塗装の費用相場は30~70万円と、葺き替えやカバー工法にくらべると安価です。 屋根材自体の劣化が進行していない場合は有効な方法です。 板金の破損など部分的な補修 板金が風で飛ばされた、一部屋根が欠落しているなどの部分的な補修の場合の費用は内容によって大きく異なります。 板金交換:10,000円~/㎡ 瓦の差し替え:3,000円~/1枚 など、施工店に調査を依頼し、見積を取りましょう。MORE