2026年2月19日 更新!

FRP防水劣化の放置は下地へダメージが!見落としがちな原因と対策を解説

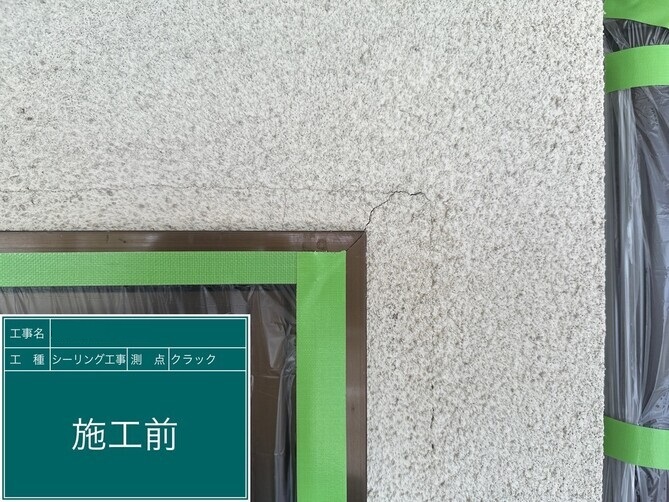

2026年2月19日 公開 ベランダやバルコニーの防水工事でよく使われる「FRP防水」は、耐久性や防水性に優れた人気の高い工法です。 しかし、表面がきれいに見えても「下地」が劣化しているケースは意外と多く、トラブルの原因になることがあります。 この記事では、FRP防水の下地が劣化する主な原因や、早期発見のポイント、さらに対策としての防水工事の重要性について、施工業者の目線からわかりやすく解説します。 そもそも「FRP防水」とは? FRP(繊維強化プラスチック)防水は、ガラスマットをポリエステル樹脂で固めて防水層を作る工法で、軽量で耐久性が高いため、特に戸建て住宅のベランダや屋上で多く採用されています。 耐水性・耐久性に優れ、施工後すぐに硬化するため、スピーディーに仕上げられるのが大きな特長です。とはいえ、下地の状態が悪ければ、防水性能を十分に発揮できないという点には注意が必要です。 FRP防水の下地が劣化する原因とは? FRP防水は表面にトップコートが塗られており、一見すると見た目に問題がないように見えることも多いですが、その下の「下地」がダメージを受けているケースがよくあります。 以下のような原因によって、下地の劣化は進行します。 1. 経年劣化による下地材の傷み FRP防水の下地には、合板(コンパネ)などの木材がよく使われています。木材は、長年の湿気や温度変化によって徐々に反り・浮き・腐食が生じやすくなります。 特に、築10年以上経っている住宅では、防水層の見た目はきれいでも、下地がすでに痛んでいることがあります。 下地が傷んでいると、上に塗るFRP樹脂がうまく密着せず、はがれ・ひび割れ・浮きなどの原因になります。 2. 雨水の侵入や施工不良 防水層にわずかな隙間や亀裂があると、そこから水分が入り込み、下地に水が染み込みます。 特に立ち上がり部や排水口まわりなど、細かい部分の施工不良は雨漏りや下地劣化の引き金になります。 また、既存の防水層の上から重ね塗りをした場合に、前回の劣化状況を十分にチェックしないまま施工すると、劣化した下地が温存されてしまい、数年でトラブルが再発することもあります。 3. 換気不良や通気不足による内部結露 ベランダの下地が通気層のない構造になっていると、室内と外気の温度差により、内部で結露が発生しやすくなります。 これが下地材に湿気を溜め込み、腐食やカビの発生を招く原因になります。 特に北向きや日当たりの悪い場所では、乾燥が追いつかず下地に水分がとどまりやすいため注意が必要です。 防水箇所の下地劣化を放置するとどうなる? 下地の劣化を見逃したままFRP防水を塗り重ねると、以下のような問題が発生します。 防水層が膨れる・ひび割れる 歩行時に「浮き」や「たわみ」を感じる 雨漏りの原因になる 数年で再施工が必要になる せっかく工事をしても、下地に問題があると防水性能が長持ちせず、結果的に余計なコストがかかることになります。 FRP防水工事前には「下地の調査・補修」が必須 適切なFRP防水工事を行うには、事前に下地の状態をしっかり調査し、必要に応じて補修することが非常に重要です。 施工前のチェックで確認する項目は以下の通りです。 合板に腐食や膨れがないか ビスの浮きや緩みがないか 踏んだときに沈み込みがないか 旧防水層の密着状態 劣化が見られる場合は、合板の張り替えや勾配調整、防水層の撤去などを行った上で、FRP防水の再施工に進むのが理想的です。 下地の劣化は見えにくいからこそ専門業者に相談を! FRP防水は見た目が丈夫でも、下地に問題があると本来の性能を発揮できません。 とくに、築10年以上経ったベランダや、過去に何度か重ね塗りをしている防水層は、下地の状態をきちんと確認することが大切です。 見た目だけで判断せず、専門の防水工事業者に調査を依頼し、必要に応じて下地からしっかりと直すことが、長持ちする防水につながります。 「そろそろメンテナンスかな?」と思ったら、お気軽に塗り達までご相談ください。MORE