2025年9月3日 更新!

一軒家の防水工事 費用相場はいくら?施工方法による違いも解説

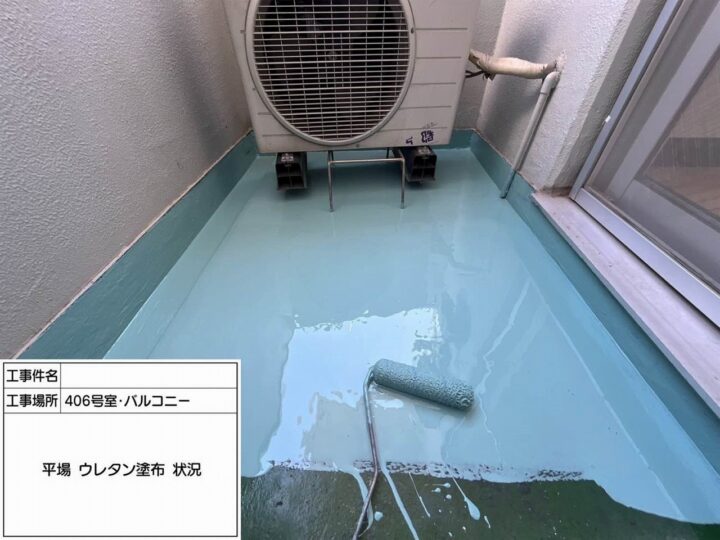

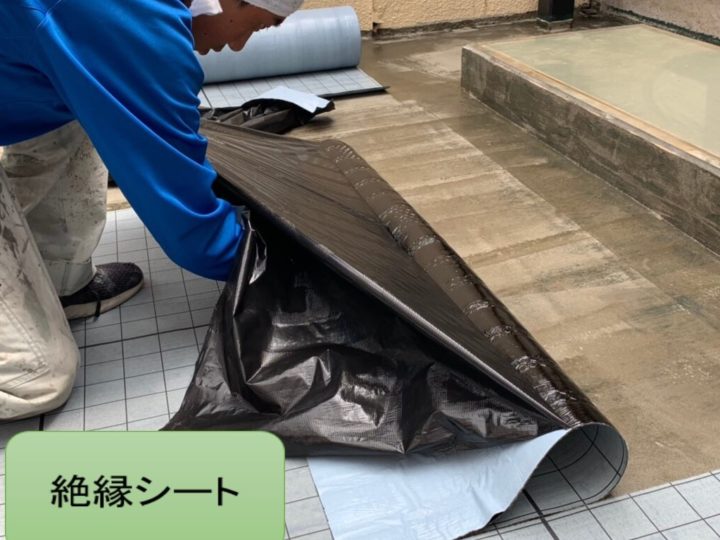

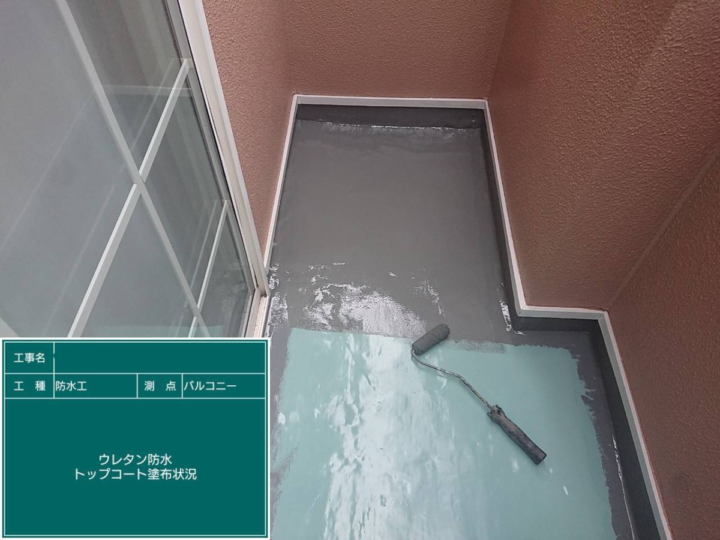

2025年9月3日 公開 一軒家はマンション等の集合住宅とは違い、外壁塗装や防水工事のメンテナンスも、すべて自分で手配する必要があります。 そこで気になるのが、費用ですよね。 防水工事はベランダやバルコニーがある住宅であれば、外壁塗装と同じくメンテナンスが必要になります。 今回は一軒家の防水工事について、施工方法別の費用相場をご紹介します。 一軒家の防水工事 施工方法と費用相場 一軒家の防水工事には、次のような方法があります。それぞれの費用相場と一緒に特徴を解説します。 ウレタン塗膜防水 液状ウレタンを使って防水層を作る方法です。塗装のように塗っていくので、シームレスな防水層を作ることができ、複雑な形状や狭い場所でも施工しやすい方法です。 下地に直接施工する密着工法と、雨漏りで下地からの水蒸気を逃がす必要がある場合に施工する通気緩衝工法があります。 費用相場は、4,000~7,000円/㎡で、一般的な大きさの一軒家のバルコニーを施工の場合は20万円前後が費用相場となっています。 下地処理や雨漏り補修があれば費用が高くなる傾向にあります。詳しい金額については見積をご依頼ください。 FRP防水 ガラス繊維強化プラスチックを使って防水層を作る方法です。軽量で強靭な防水層が作れます。新築の戸建て住宅でよく採用される防水工事の方法です。 施工費用は、5,000~8,000円/㎡、一般的な一軒家の大きさでFRP防水を行うと、25万円~30万円前後の費用相場となっています。 シート防水 アスファルト防水 アスファルトを使った防水工事は、最も古くから使われている方法です。耐久性が抜群で高層ビルやマンションなど頻繁にメンテナンスができない場所でも使われます。戸建て住宅は木造住宅が多いので、重量による負荷が大きすぎるためあまり施工されることはありません。まれに鉄筋造の一軒家で屋上防水などに採用されることがあります。 費用は6,500~8,500円/㎡ と他の施工方法に比べると高めですが、その分耐久性はよい方法です。 一軒家の防水工事は20万円前後~ 一軒家の防水工事は20万円前後~が相場となっています。 ベランダやバルコニーの面積、またその数、雨漏りの有無や下地処理が必要かどうかによっても費用が異なりますので、個別の金額についてはぜひ見積依頼をしてくださいね。MORE