2025年11月16日 更新!

ベランダの下の雨漏りの原因とは?補修方法も解説

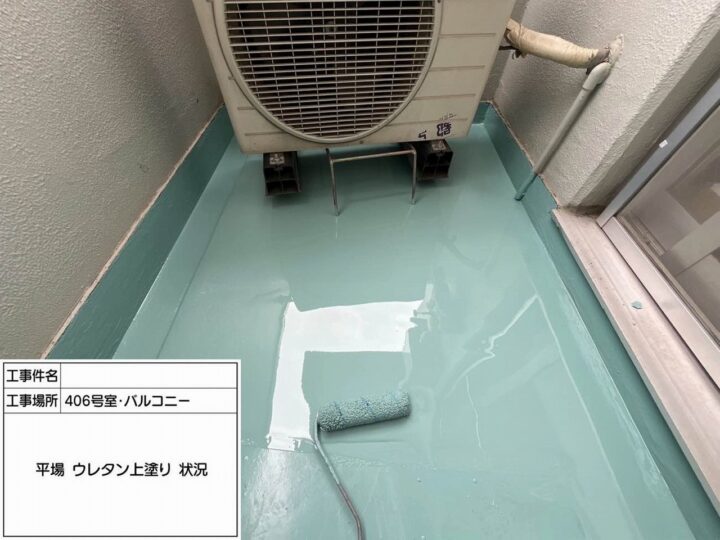

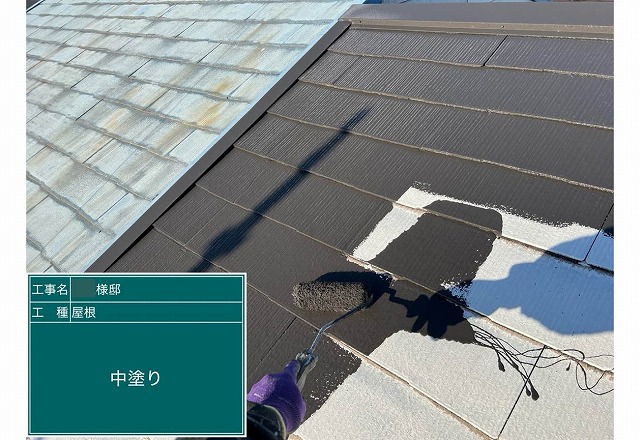

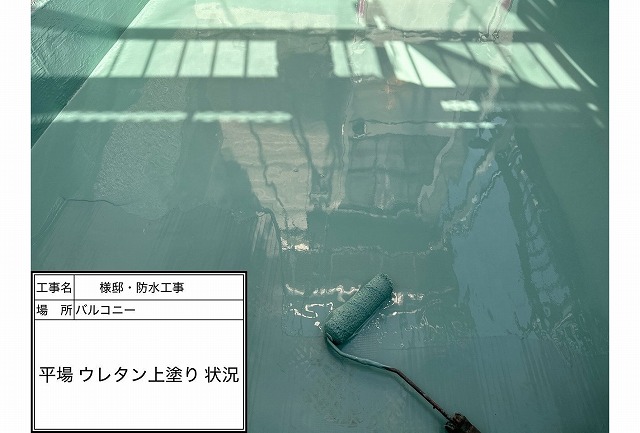

2025年11月16日 公開 頻発する雨漏りに、ベランダの下の雨漏りがあります。 ベランダの下の雨漏りは、原因を見つけて確実の補修する必要があります。 今回はベランダ下の雨漏りについて解説します。 ベランダ下の雨漏りの原因 ベランダ下のバルコニーの雨漏りの原因には、次のようなことが考えられます。 ベランダ床の防水工事の劣化・施工不良 ベランダの床の防水工事の施工不良があると雨漏りが頻発します。 床面はもちろんですが、よくあるのは立ち上がり部分の施工不良です。 防水層は隙間がないことが最低条件ですが、立ちがあり部分の施工不良が原因で雨漏りすることがよくあります。 また防水層はおよそ7~10年で劣化します。劣化を放置していると、当然雨の侵入を防ぐ機能がなくなってきますので雨漏りしてしまいます。 木造住宅の場合、ベランダ床も防水層の下は木材です。水に触れ続けると腐食やシロアリの被害でもろくなり、耐久性に問題が出てきますので、放置せずメンテナンスを行いましょう。 ドレン廻りの劣化・施工不良 排水のかなめとなるドレン廻りの施工不良や劣化も雨漏りの原因になります。 排水がうまくいかないと、床面に水がいつも溜まった状態になり、カビやコケの発生、防水層の劣化を早める原因を作るなどデメリットがあります。 普段は枯葉やゴミくずを貯めずにこまめに掃除する、ドレン廻りの防水層が捲れてきたりはがれていることに気づいたら早めに補修を行いましょう。 笠木・手すりなどの隙間 防水施工をしていない笠木や手すりなども雨漏りの原因となり得ます。隙間ができやすい部分なので手すりが設置されている場合は注意しておきましょう。 ベランダ下の雨漏りの補修方法 ベランダ下の雨漏りが起こった場合、まずは雨漏りの原因となっている部分の補修・メンテナンスを行います。 防水層であれば防水工事を、笠木や手すりなら隙間を埋めたり笠木の取り換え工事を行うこともあります。 そのうえで、ベランダ下の天井に損傷がある場合は、左官工事などで補修し塗装します。 戸建て住宅でも集合住宅でも、ベランダ下の天井まで補修を行うことで仕上がりもきれいになります。 床面や躯体の木材が腐食している場合は、大規模な大工工事が必要になりますので、そうなる前に雨漏り補修を行いましょう。 雨漏り補修なら塗り達! 雨漏りは放置せず、気づいたら早めに手を打つことが大変重要です。時間の経過とともにどんどん症状が悪くなり、補修も大変になってしまいますので、おかしいな?と思ったらまずは点検をご依頼ください。 雨漏り点検・補修なら塗り達!MORE