開催終了

開催終了 2024年3月8日 更新!

🌸🌸🌸春の外壁塗装祭🌸🌸🌸【本店】淀ショールーム 1日目の様子

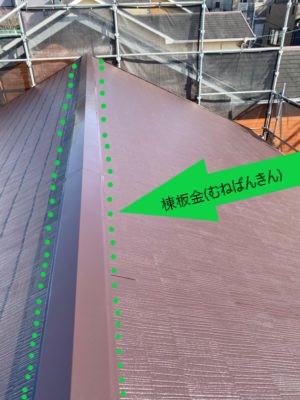

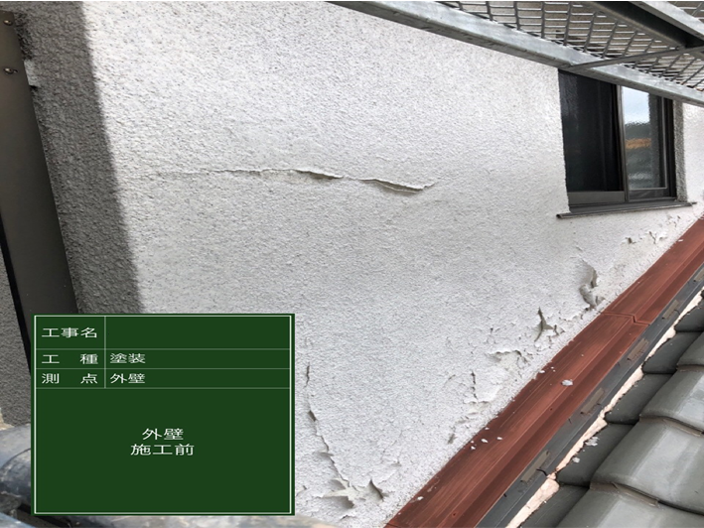

みなさまこんにちは!! 京都市・宇治市・八幡市の外壁塗装・屋根塗装・雨漏り専門店 塗り達です です。 春の外壁塗装祭 開催中 イベント期間 3月8日(金)・9日(土)・10日(日) 午前中、曇り空でしたが午後からは少し日差しも出てきて いいお天気になってきました 18時まで営業しておりますので、ぜひ立ち寄りくださいませ。 ご来場特典の『ごろごろりんごパイ』もご用意してお待ちしています チラシ(表面)PDF チラシ(裏面)PDF 明日、明後日もイベント開催しておりますので ぜひお気軽にお立ち寄りください イベント情報 3日間限定 大抽選会 1等 お家まるごと塗装 39万円 限定1名様 (外壁+屋根すべてコミコミ) ※外壁塗装+屋根塗装シリコン塗料プラン 2等 足場代 無料 限定5名様 3等 樋塗装 無料 限定15名様 他にもご用意しております イベント特典 ご来店特典 ご来場の方全員に 菓寮 伊藤軒さん『ごろごろりんごパイ』 1,000円相当 ※アンケートご記入の方限定・1家族1回まで お見積り特典 QUOカード1,000円分 ※アンケートご記入・見積依頼の方限定・御見積提出時にお渡しします ご成約特典 JCBギフトカード30,000円分 ※100万円以上ご成約の方限定 外壁塗装・屋根リフォームの体験型ショールームなので、見るだけ聞くだけOK! 外壁だけでなくお家まわりの気になることがある方は、現場に出ているアドバイザーに 直接ご相談していただけますので、ぜひお気軽にお越しください♪ 本店 淀ショールーム 営業中! 〒613-0915 京都市伏見区淀際目町226-2 伏見店 深草ショールーム 〒612-0829 京都市伏見区深草谷口町55-1 0120-503-439 ご予約・お問合せはフリーダイヤルまたはWEBからどうぞMORE