2025年11月19日 更新!

屋根塗装にかかる日数はどれくらい?施工内容もあわせて解説

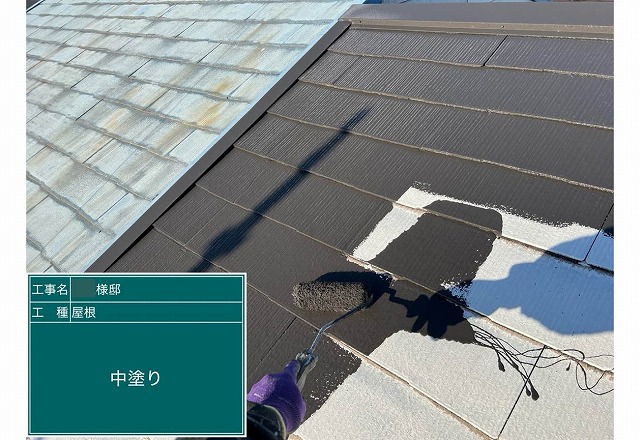

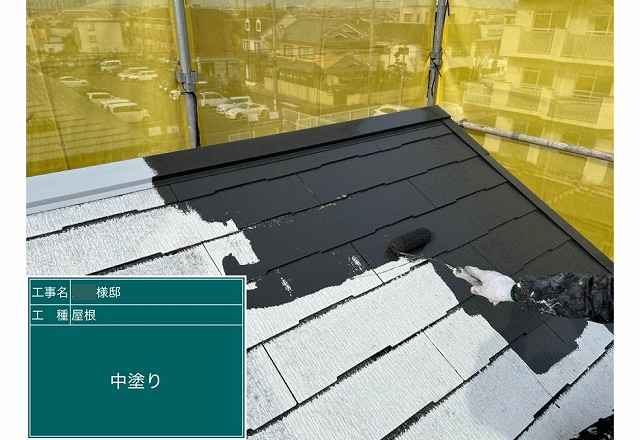

2025年11月19日 公開 屋根塗装は、屋根材の表面の塗膜をつけなおす工事で、定期的に行うことで屋根の耐久性をアップさせることができます。 #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 50%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ 「屋根塗装工事を考えているけど、何日くらいかかる?」 そんな疑問をお持ちの方に、今回は屋根塗装にかかる日数について解説します。 屋根塗装は5~8日ほど必要 屋根塗装にかかる日数は、およそ5~8日となっています。 これは塗装工事の作業内容をすべて終わらせるために最低限必要な日数です。 屋根が大きかったり、補修箇所が多かったり、お天気がよくなかったり、様々な理由で8日以上かかるケースもあります。 どんなに小さな屋根でも1日で終わってしまうことはありません。 次項の施工内容で詳しく解説します。 屋根塗装の施工内容 屋根塗装の基本的な施工内容をご紹介します。 屋根材や屋根の劣化状態によって、さらに多くの工程を必要とすることがあります。 足場の組み立て 屋根塗装では足場を必ず組みます。 また飛散防止シートで被うことで、塗料や高圧洗浄の水の飛散を抑えます。 足場の組み立てはだいたい半日で終わります。 高圧洗浄 塗装前に高圧洗浄機で洗浄します。 高圧洗浄は雨の日でも作業ができ、およそ半日~1日で完了します。 下塗り1回目 高圧洗浄の水が完全に乾いたら、下塗りから開始します。 下塗り剤(シーラー)を、塗料の吸い込み防止・上塗り材との密着力の強化・屋根材の強化などを目的に塗装します。 下塗り剤が全面に塗り終わったら、完全に乾燥させるまで時間を置きます。 夏の天気の良い日で4時間くらい、冬場や太陽光が少ない時期だと丸一日ほど時間をかけて乾燥させます。 この後の下塗り2回目や上塗り2回目も同様に、塗っては乾かすを繰り返します。 下塗り2回目 屋根塗装の場合は下塗りを2回重ねて塗る施工店がもあり、同じ場所に同じ下塗り剤を重ねて塗ります。 外壁に比べると紫外線により劣化が進行しやすいため、塗装時点でかなり傷んでいるケースが多いためです。 金属部分がある場合は、下塗りとしてさび止め塗料を使います。 上塗り1回目 下塗り材が完全に乾いたら、上塗り開始です。 上塗材はお客様がお色やグレードを選んだ塗料を使います。 しっかり乾燥させて、あと1回塗ります。 上塗り2回目 最後の仕上げ上塗り2回目です。 塗膜の厚みを均一にし、耐久性を確保します。 施工完了・足場解体 塗装工事が完了しました。上塗り材もしっかりと乾燥させて密着力アップです! 屋根塗装が1日では終わらない理由 屋根塗装の各工程では、塗り→乾燥が繰り返し行われます。 乾燥させるためにはどうしても時間が必要です。夏の暑い日でも最低4時間くらいはかかります。 そのため、下塗り2回+上塗り2回にそれぞれ乾燥時間がかかることを考えると、どんなに小さな屋根であっても1日で終わることはないのです。 屋根塗装の事なら塗り達! 屋根塗装は最低でも5日~8日はかかる工事です。また塗装の工程は雨の日や気温が低すぎる日は施工できないので、さらに日数がかかることがあります。ご予定のある場合は、余裕をもって計画的に塗装工事をご依頼下さい。 屋根塗装なら塗り達にお任せください!MORE