2025年12月4日 更新!

雨漏り修理 DIYでは限界があります

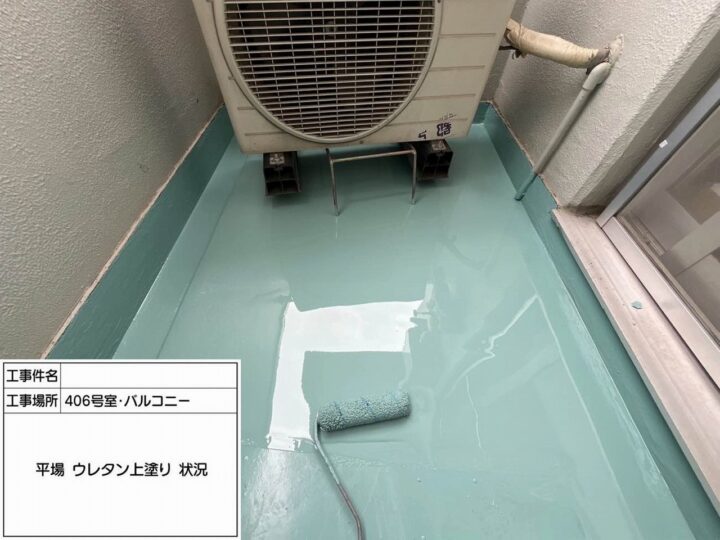

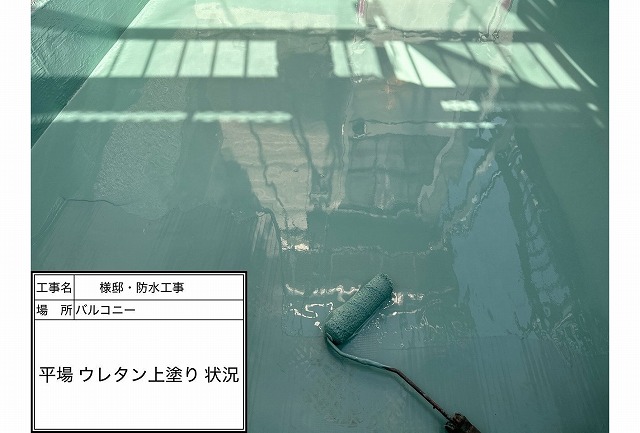

2025年12月4日 公開 雨漏りしたら「どうしよう!」「何とかしないと!」と思ってしまいますよね。 しかし、お家にあるものやホームセンターで買ってきた材料でのDIY補修は、限界があります。 むしろ補修を行わない方がよい場合もあり、DIYでの雨漏りに注意が必要です。 今回は、雨漏りが起きた際の対処法やDIY補修は控えた方がよい理由について解説します。 雨漏りのDIY補修は控えた方がよい理由 雨漏りをDIYで補修しようとすると、水が出てきている場所に シーリング・コーキングを打つ 板を貼る・打ち付ける テープを貼る 等の方法が見つかるでしょう。 しかしこれらの方法では、完全に雨漏りを補修できません。 雨漏りの補修は、雨の入り口を見つけ出し完全にふさぐことが必要なのです。 DIYでできるのは、あくまで一時的な応急処置。 むやみに出口を防ぐと、雨漏りの原因を見つけにくくなったり、逆に症状がひどくなったりすることがあります。 雨漏りが起きたときの対処法 雨漏りが起きたときは、 応急処置 →早期に雨漏り点検・補修を依頼 が一番です。 応急処置 雨漏りが起きた場合は、 バケツで受ける タオルを敷く ブルーシートで被う などの簡易的な処置にとどめます。 シーリングや板を打ち付けると、補修の際に撤去費用がプラスでかかってしまうことがあります。 雨漏り点検・補修 応急処置を行っても補修をするまで雨漏りは止まりません。できるだけ早期に点検及び補修を依頼しましょう。 雨漏り補修とは、 屋根の防水シートの張替 防水工事のやり直し シーリングの打ち直し など雨漏りの原因となっている場所を補修することプラス、雨漏りによって損傷を受けた箇所がある場合はそこも補修を行います。 これらの補修はやはりDIYでは限界があります。 原因を見極めて、一回で補修が完了できるよう、早期にプロに依頼しましょう。 雨漏り点検・補修は塗り達! 雨漏りはプロであっても原因を特定するのが難しいケースもあります。 できるだけ早めに点検した方が、補修箇所も少なくて済み経済的です。 雨漏りの点検・補修は下記より塗り達まで今すぐご連絡ください!MORE