2024年6月16日 更新!

屋根塗装の人気色おすすめはこれ!お色選びに迷ったら l塗り達

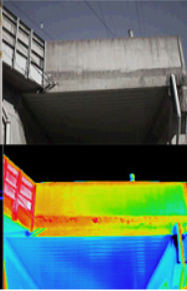

2024年6月16日 公開 屋根塗装はおよそ10年に一度行うリフォーム工事の1つです。 普段あまりご自宅の屋根を目にすることはないかもしれませんが、太陽光をいっぱい浴びている分外壁よりも色褪せや汚れが激しい部分です。 屋根塗装は、普段目にする機会が少ない分、外壁よりもお色選びに迷ってしまうかもしれません。 そこで今回は、屋根塗装でおすすめの人気色をご紹介します!色選びの参考になれば幸いです。 屋根塗装 人気色№1:グレー 屋根塗装の一番人気はグレー! グレーといっても、薄めのグレーから濃いグレーまで、濃淡いろいろなグレーがあり、お好みに合わせて選べます。 #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ グレーは、日本瓦を連想させることから、昔から日本の住宅では人気があります。 また、 色褪せしにくい 汚れが目立ちにくい 等のメリットもあります。 屋根は太陽光による劣化が激しい部分なので、原色よりも淡い色が好まれます。 また、鳥糞などの汚れが気になるためこいいろは避けたい…という方にもグレーはおすすです。 屋根塗装 人気色№2:ブラウン ブラウンのグレー同様に、濃淡や赤みがかったもの、黒が入ったものなどさまざまなブラウンがあります。 どんな色の外壁にもマッチし、デザインも和風・洋風問わずなじみます。また屋根材の種類も、スレートから洋風瓦までどんな形でも決まります。 屋根塗装 人気色№3:ブラック オールマイティなブラックは、屋根塗装でも人気です!最近は、太陽光を高反射させる遮熱塗料もあり、濃い色でも熱吸収をある程度抑えることができるようになりました。 屋根塗装 人気色№4:グリーン 意外に人気なのがグリーンの屋根。 白やベージュなどの定番外壁色にもグリーンがマッチ。優しい雰囲気に仕上がります。 最近はやりのダークカラーの外壁にも、個性的なグリーンはいかがでしょうか?MORE