2023年11月9日 更新!

吹き付けタイルとは?特徴やメリットを解説 l塗り達

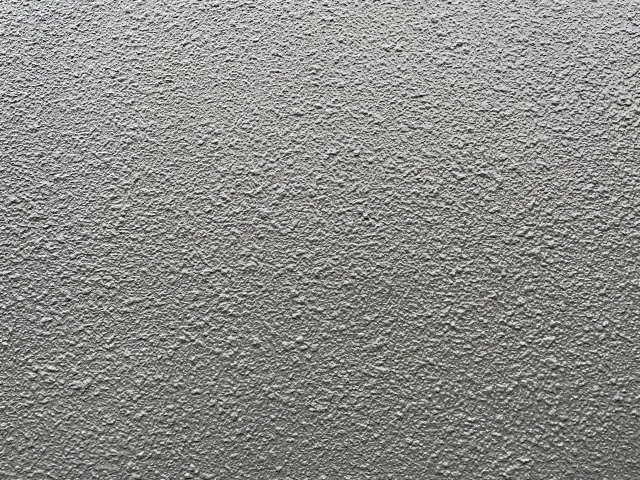

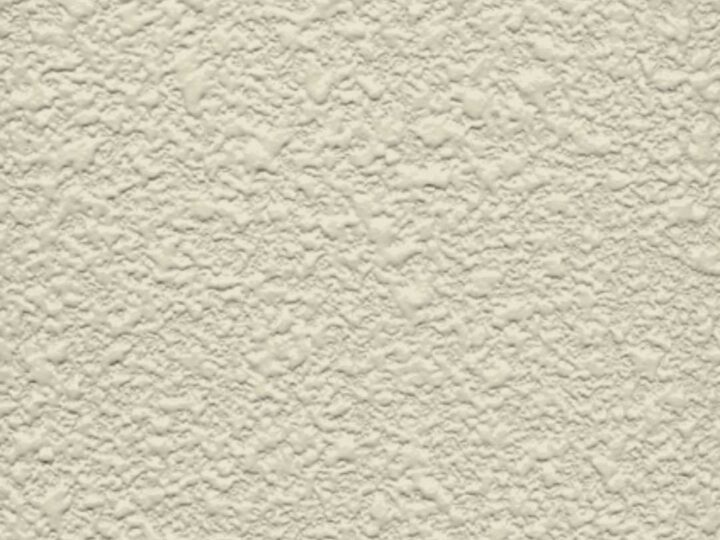

2023年11月9日 公開 この記事では、吹付けタイルについて解説しています。 吹き付けタイルとは、外壁塗装の表面仕上げ方法の1つで、複層仕上塗材を吹き付けて外壁の表面に滑らかな凹凸模様を作ります。 レナラックなどの複層仕上塗材をスプレーガンで外壁に吹き付けて仕上げます。 タイルという名前が付きますが、陶器などのいわゆるタイルとは全くの別物です。 昔の商品名から「ボンタイル」と呼ぶ職人もいます。 吹付タイルの特徴 吹付タイルは、表面がつるつるの凹凸が不規則にできる仕上げ工法です。 別名「複層仕上げ」とも呼ばれ、モルタル外壁の仕上げによく採用されます。 専用の塗料をスプレーガンで吹き付けます。口径や吹付け方によって、大きな粒や小さな粒など、山の高さなど調整が可能です。 吹付タイルのメリット 吹付タイルのメリットには次のようなものがあります。 ひび割れ・汚れに強い 吹付タイルは、複層で仕上げるためひび割れに強い塗膜ができます。 また、表面に凹凸しているものの、つるつるとしているため汚れが付きにくくなっています。 バリエーションが豊富 吹付タイルは、色や吹付後の処理によって、同じ吹付タイルでも様々なバリエーションがあります。 ご希望の雰囲気に合わせて微調整が可能なので、お好きな外観に仕上げることができます。 比較的安価で行える 吹付タイルは材料費も比較的安く、コスパの良い仕上げ方法です。 スプレーガンを使って広範囲に一気に吹き付けていくので、ローラーや刷毛塗装に比べると職人の作業時間も時間も短縮できます。 吹付タイルのデメリット 逆にデメリットには次のようなものがあげられます 塗料が飛散する(無駄がでる) 吹き付け塗装全般に言えることですが、ガンから飛び出す際に、どうしても塗装したい面ではない部分に飛散します。 そのため塗料に無駄が出ることがデメリットといえるでしょう。 塗装時に音が出る スプレーガンで吹き付ける際コンプレッサーの音がします。人によってはうるさいと感じることもあり、ローラー塗装や刷毛塗装に比べると音が大きい塗装方法です。 仕上がりが職人の技量に左右される 吹付タイルは、吹付け方によって様々な模様を自在に作ることが可能ですが、職人の技量が如実に出ます。 吹付タイルに熟練した職人なら、狙った通りの粒の大きさや立ち上がりに仕上げることができますが、思ったようにいかないこともあります。 吹付タイルを希望する場合は、得意な職人がいるかどうか確認するとよいでしょう。 吹きっぱなしとヘッドカット 吹付タイルの仕上げ方法に、吹きっぱなしとヘッドカットがあります。 吹きっぱなし 吹きっぱなしはその名の通り、ガンで吹き付けてそのまま硬化するのを待つ方法です。 粒が丸みを帯び、表面の凸凹の高さがバラバラです。 ヘッドカット 吹き付けた後、コテなどで表面を抑える方法です。 凸凹は残りますが、山の頭(ヘッド)がつぶれた状態で高さが均一になります。 上記2枚の写真は同じ色で塗装したものですが、仕上げ方法が違うだけでずいぶん印象が変わりますよね。 吹き付けタイルも塗装でメンテナンスを 吹付タイルをはじめ、外壁塗装は何もしていなくても経年劣化でひび割れや色褪せを起こします。 吹付タイルも定期的にメンテナンスを行うことで、外壁を長く使うことが可能です。 また、現在はローラーなどで仕上げている外壁でも、塗装工事で吹付タイルにすることもできます。 吹付タイルのご相談は、塗り達まで♪MORE