2026年1月10日 更新!

築20年の外壁塗装は必要?京都の気候と劣化症状から見る塗り替えのタイミング

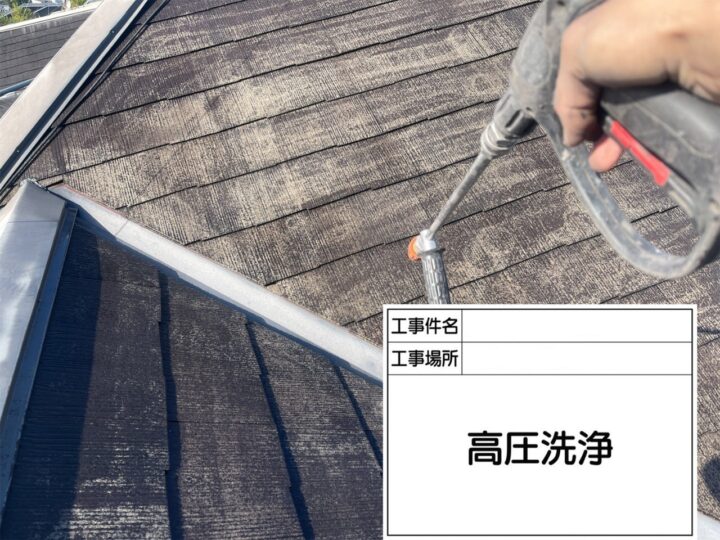

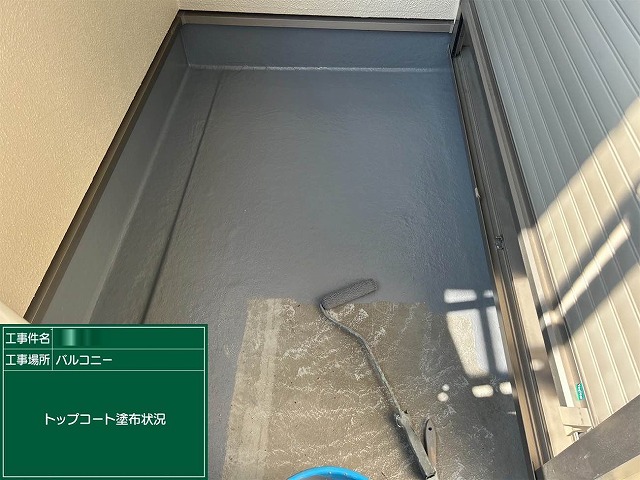

2026年1月10日 公開 「築20年の自宅、そろそろ外壁塗装が必要かな?」 ご近所のお家の工事や、建て元からのメンテナンス提案、またネットの情報などによって外壁塗装工事について検討し始める方も多いのではないでしょうか。 築20年でメンテナンスを行ったことがない住宅の場合、外観上まだきれいに見えても実は外壁内部では劣化が進んでいる可能性があります。特に四季の変化が大きい京都では、外壁の劣化のダメージが見えにくく進行していることも。 この記事では、築20年が塗り替え時期と言われる理由や、京都の気候による影響、そして外壁塗装が必要なサインについて解説します。そろそろ外壁塗装工事かな?とお考えの方は参考になさってください。 築20年は外壁塗装のタイミング? 外壁塗装には使用している塗料によって「耐用年数」に違いがあります。一般的な目安は以下の通りです。 塗料の種類 耐用年数の目安 アクリル塗料 約5~8年 ウレタン塗料 約8~10年 シリコン塗料 約10~13年 フッ素塗料 約15年 外壁は、新築時にはコストを抑えるため、アクリルやウレタンといった耐用年数の短い塗料が使われることが多く、築10年を過ぎるとすでに塗膜の劣化が始まっているケースもあります。 築20年ともなれば、1回目の塗り替えから10年以上経過している、まだ1度も塗り替えていないという住宅も多いでしょう。このタイミングで塗装を検討するのは、まさに「遅すぎない最終ライン」と言えるかもしれません。 京都の気候が外壁に与える影響 京都は内陸性の気候で、夏は猛暑・冬は底冷えと、季節による寒暖差が非常に大きい地域です。こうした環境は、外壁材や塗膜にとって大きな負担となります。 夏の高温多湿:塗膜の熱劣化やカビ・コケの繁殖を招きやすい 冬の冷え込み・凍結:外壁に細かいひび割れ(クラック)が発生する原因に 梅雨・秋の長雨:吸水と乾燥を繰り返すことで外壁材が傷みやすくなる 特に京都市内の住宅地では、住宅同士の距離が近く日当たりや風通しにムラがあることから、一部の外壁だけが早く劣化しているというケースも珍しくありません。足場が立てられないほど建物同士が近いなどのケースもあるため、柔軟に対応できる施工店に工事を依頼する必要があるでしょう。 外壁塗装が必要なサインとは? 外壁塗装が必要かどうかは、劣化症状の有無で判断することが可能です。 築20年を迎えた住宅では、以下のような症状が見られることが多くなります。 外壁を手でこすると白い粉がつく(チョーキング現象) 外壁にひび割れ(クラック)が見える 塗膜の剥がれや浮き シーリング(目地)の劣化・ひび割れ 外壁にコケ・藻・カビが発生している これらの症状を放置してしまうと、塗装だけではカバーできなくなり、外壁材そのものの張り替えや下地補修が必要になる可能性もあります。 ▶外壁の劣化症状について詳しくはこちらの記事もご覧ください。 京都・滋賀の外壁塗装・屋根塗装・雨漏りなら塗り達へ外壁塗装用語まとめ【劣化症状】編https://nuritatsu.com/blog/533102025年6月23日 公開外壁塗装用語まとめ【劣化症状】編エフロレッセンスエフロレッセンスは、クラックなどからコンクリート内に水分が侵入して、内部の水酸化カルシウムと混ざり合って表面に染み出し、空気中の炭酸ガスに触れることで化学反応を起こして白く盛り上がって固まっているもの。「白華現象(はっかげんしょう)」とも呼ばれる。▶詳しくはこちらさびサビとは、金属の表面と酸素・水が化学反応を起こした腐食物。鉄にできる 赤錆、黒錆銅にできる 緑青(ろくしょう)アルミにできる 白サビ などがある。▶詳しくはこち... 外壁の劣化症状を放置するリスク 「見た目はまだきれいだから大丈夫」と思っていても、塗装の防水性能が失われていると、家はダメージを受け続けています。 外壁の防水性が失われることによる雨漏りや躯体の腐食、さらにシロアリの発生など、お家全体の耐久性に影響するような損傷になってしまうことも少なくありません。 塗膜が劣化している段階でのメンテナンスを行わず劣化を放置すると、外壁材自体が傷み塗装ではメンテナンスが不可能な状態になってしまうこともあります。そうなると外壁材の張替など大規模な修繕が必要になり高額な費用がかかることも想定されます。 築20年の段階で適切にメンテナンスをしておけば、次の10〜15年も安心して住み続けられる住まいに整えることができます。 京都で外壁塗装をするなら地域の特徴を踏まえた施工を 京都の外壁塗装は、地域の気候や特性を熟知している施工業者に依頼することが大切です。 京都市・宇治市エリア:市街地特有の湿気・排気ガスによる汚れが目立ちやすい。住宅同士の間が狭い 亀岡市・京丹波町エリア:冬の積雪・凍結によるひび割れや凍害のリスク。雪による影響も考慮する必要がある 同じ京都でも地域差も考慮し、施工を行う必要があります。 「本当に塗り替えが必要なのか?」と迷っている方も、まずは専門業者に現地調査を依頼するのが安心です。 外壁の状態を診断し、必要な工事内容や塗料の選び方、費用感なども把握できます。 春〜夏は塗装の繁忙期になるため、今のうちに相談しておくことで、スムーズな段取りや割引キャンペーンの活用も期待できます。 築20年は外壁塗装の分かれ道。京都の外壁塗装なら塗り達! 築20年の住宅は、外壁塗装を真剣に検討すべき大きなタイミングです。 京都の気候は外壁に与えるダメージも大きく、見た目以上に劣化が進行している可能性もあります。 外壁塗装は「まだ大丈夫」と思っているうちが、最も費用を抑えて長持ちさせられるチャンスです。 まずは、無料点検・診断から、外壁の健康状態をチェックしてみませんか? 外壁塗装の事なら塗り達までお気軽にご連絡ください!MORE