2024年3月22日 更新!

外壁塗装の相場はいくら?

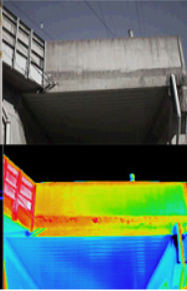

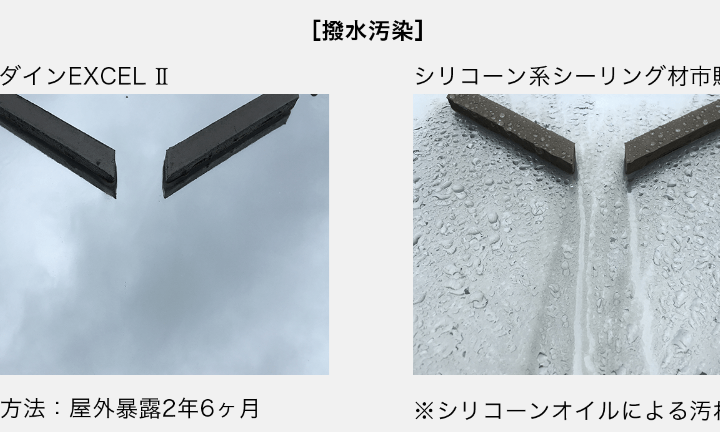

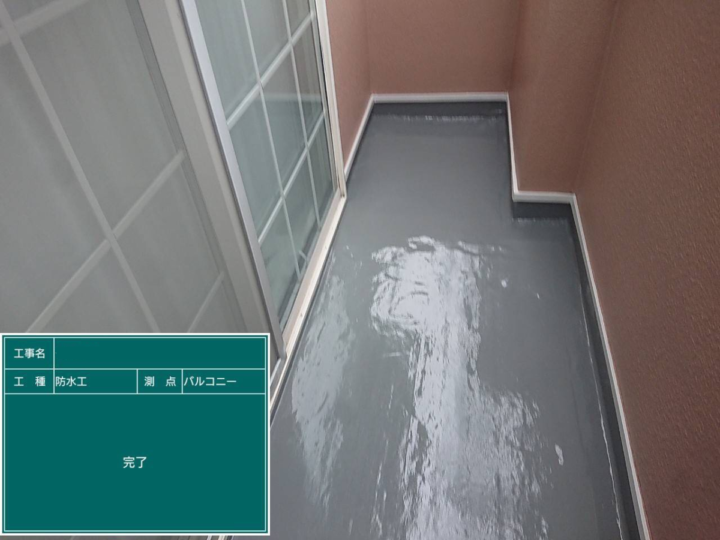

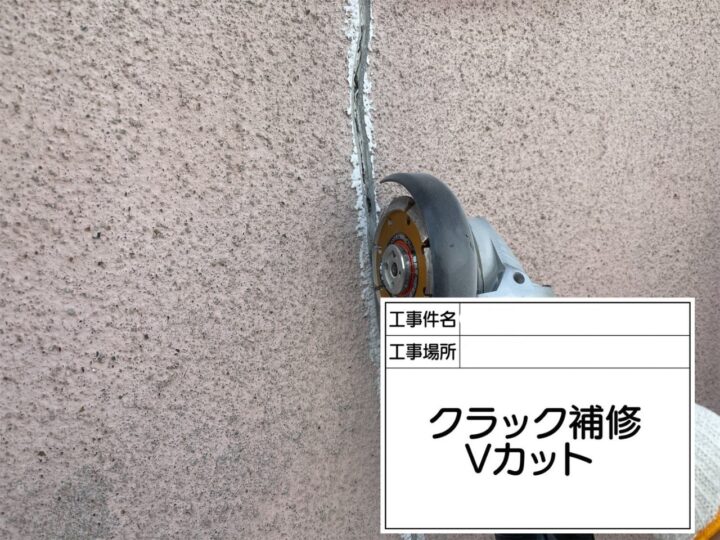

2024年3月22日 公開 はじめに… 外壁や屋根、お家のメンテナンスどうしよう… 塗装?葺き替え?調べるとたくさんの情報が出てきますが 何より気になるのは費用ではないでしょうか。 相場がわからなければ、悪質な業者に高額な請求をされてしまう。。というようなことも… まずは、正しい相場を知って、安心して工事の依頼ができるように準備しましょう。 外壁塗装の相場価格は? こちらがお家の坪数(延床面積)別の相場価格を表にしたものです 坪数 塗装面積 相場価格 10坪 36.9㎡ 約20~50万円 20坪 79.2㎡ 約40~90万円 30坪 118.8㎡ 約60~100万円 40坪 158.4㎡ 約80~130万円 50坪 198.0㎡ 約90~160万円 60坪 237.6㎡ 約120~200万円 70坪 277.2㎡ 約140~230万円 80坪 316.8㎡ 約160~260万円 90坪 356.4㎡ 約180~280万円 100坪 396㎡ 約200~310万円 ここでの坪数は建物の延床面積です。 2階建ての場合は、1階と2階の床面積の合計 3階建ての場合は、1階、2階、3階の床面積の合計を表で確認してみてください。 延床面積が30坪ほどのご自宅だと外壁塗装の費用は最低でも60万円ほどということになります 一般的に外壁の面積は【延床面積×1.2】と言われています 1坪=3.3㎡とすると ※30坪のお家の場合 30坪×3.3㎡×1.2=118.8㎡ こんな感じで塗装面積を計算しています 外壁+屋根塗装の相場 外壁と屋根の塗装を同時に施工させていただくとこんな感じの相場になります 坪数 塗装面積 相場価格 10坪 36.9㎡ 約40万~70万円 20坪 79.2㎡ 約70万~110万円 30坪 118.8㎡ 約80万~120万円 40坪 158.4㎡ 約100万~140万円 50坪 198.0㎡ 約120万~180万円 60坪 237.6㎡ 約150万~210万円 70坪 277.2㎡ 約160万~250万円 80坪 316.8㎡ 約180万~280万円 90坪 356.4㎡ 約200万~300万円 100坪 396㎡ 約230万~350万円 外壁塗装に20~40万円プラスした金額になっています 総額はもちろん高くなりますが、足場の設置費用が1度で済んだりと同時に行うことで節約できる部分があるので 外壁もしくは屋根のどちらかをご検討されている場合、同時にした場合の費用などもあわせて お見積りされることをおすすめします。 弊社でのお見積りは無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。 無料お見積りはこちら 費用の内訳は? 外壁塗装の相場というものの費用の内訳も知っておくと、より安心して工事の依頼ができるんではないかなと思います 見積りを見るときにはぜひ確認してみてください 材料費 この中には塗料代、養生シートや飛散防止のシート、シーリング材などが含まれています 費用の約20%ほどを占めています ※塗料の詳細については塗料の項目でご案内いたします 足場代 外壁や屋根工事にを行うにあたって安全かつ丁寧な作業をするために 必ず必要になってくるのが足場です。 足場にシートをはって塗料が飛散するのを防ぐ役割もあります。 こちらも費用の約20%ほどを占めています 単価は1㎡あたり約600~800円、飛散防止シートは1㎡あたり約100~200円なので 30坪のお家だと約9万~13万円ほどになります。 ※住宅の階数や設置場所(高台など)によって価格は変わってきます 足場にかかる費用は【足場の面積×単価】で求められます 足場の面積は【外壁面積×1.3】と言われています 外壁を取り囲むためのゆとりをもたせるため、外壁面積の1.3倍にしています 1坪=3.3㎡とすると ※30坪のお家の場合 30坪×3.3㎡×1.3=128.7㎡ こんな感じで計算しています 人件費 工事にかかわるすべての人の労働に支払われる費用です 職人の経験値が高ければ人件費も高くなります 費用全体の30%ほどを占めています その他運営費 工事するにあたって必要な諸費用です 職人や業者の現場までの交通費 事務手数料 現場管理費 廃材を処理する費用 業者の利益 など費用の約30%を占めます 塗料の種類は? 塗料の種類 特徴 アクリル塗料 主成分:アクリル樹脂 耐用年数:約3年~8年 メリット:安価。発色がよく、カラーバリエーションも多く、扱いやすい。 デメリット:耐用年数が低い、塗替えサイクルが早まる。 アクリル樹脂を主成分とする軽量な塗料です。 1㎡あたりの費用が1,000~1,800円とほかの塗料に比べて値段が安いのがメリットといえます。 耐用年数は3~8年と比較的短いため、メンテナンス用の塗料としてはあまり採用されていません。 ウレタン塗料 主成分:ウレタン樹脂 耐用年数:約5年~10年 メリット:比較的安価。 いろいろな素材に対応でき、カラーバリエーション多い。密着性が高く、はがれにくい。 デメリット:シリコンやフッ素塗料と比較すると、耐用年数が低い。 シリコン塗料 主成分:シリコン樹脂 大きく分けると ・水性1液型と水性2液型 ・溶剤1液型と溶剤2液型 があります。 水で希釈するのが水性塗料。シンナーなどの溶剤で希釈するのが油性塗料です。 塗料のグレードで1液型と2液型に分かれます。 2液型の方が価格は高くなりますが、耐久性に優れています。 耐用年数:約5年~10年 メリット:費用に対して耐久性・耐水性・耐熱性が高くコスパがいい デメリット:フッ素塗料と比較すると耐用年数が低い ラジカル塗料 主成分:酸化チタンと光安定剤配合されている ※酸化チタンは塗膜の劣化の原因であるラジカルの発生を抑制してくれるものです 耐用年数:約12~16年 メリット:シリコンよりは少し高いがコスパがいい。 塗膜の耐候性が強くなる。チョーキングが起こりにくい。 デメリット:白色の顔料の為濃色を作るのが難しく、種類が少ない。製品が少ない 比較的新しい塗料の為、実績が少ない フッ素塗料 主成分:フッ素樹脂 耐用年数:約15年~20年 メリット:長持ちするので塗替えの頻度が減る (防カビ、防藻性、耐候性、耐久性、耐熱性に優れている) 汚れが落ちやすい。カラーバリエーションが豊富。 デメリット:価格が高い。塗膜が硬いためヒビがはいることもある。 無機塗料 主成分:無機物 耐用年数:約15年~20年 メリット:無機物が主成分の為、雨や紫外線などにあまり影響をされず劣化しにくく、耐候性が高い。 有機物の含有量が少ないため防カビ、防藻性に優れている。 デメリット:価格が高い。塗膜が硬いためヒビがはいることもある。 たくさんの種類があります これだけ見てもどれがいいのかわからないという方も多いと思います もちろん弊社ではそれぞれのご自宅にあったものをご提案させていただきます 見積り参考例 業者に見積りを依頼した際の見積書についてご紹介します どんな見積書だと安心して任せられる業者なのかぜひ参考にしてみてください おススメできる業者の見積り例 基本項目 項目 面積 単価 合計 仮設足場 128.7㎡ 600円 77,220円 飛散防止ネット 128.7㎡ 200円 25,740円 高圧洗浄(塗装部分) 123.4㎡ 200円 24,680円 養生 128.8㎡ 250円 32,200円 シーリング打ち替え 118.8㎡ 900円 106,920円 下地補修 15,000円 塗装項目 項目 面積 単価 合計 下塗り(シーラー) 118.8㎡ 800円 95,040円 中塗り(水性セラミックシリコン) 118.8㎡ 2,200円 261,360円 上塗り(水性セラミックシリコン) 118.8㎡ 2,200円 261,360円 その他 項目 面積 単価 合計 廃棄物処理 10,000円 運搬・交通費 10,000円 合計 919,520円 項目が細かく分かれており、具体的な作業内容も分かります 面積や使用塗料まで記載があり、安心して工事を任せることができます 信頼しづらい業者の見積り例 項目 単位 合計 足場工事 一式 110,000円 飛散防止ネット 一式 30,000円 高圧洗浄 一式 25,000円 外壁塗装 一式 800,000円 合計 965,000円 項目のすべてが一式になっており、大雑把で詳細がわかりません 作業の内容や面積、単価などがわからない為、必ず詳細の確認が必要です。 もし、納得のいく説明をしてもらえない場合、この業者への依頼はやめておいたほうがいいといえます 相場の費用より高すぎたり、低すぎる場合にも注意が必要です お支払方法は? 外壁塗装の際のお支払方法にはいくつかあります 業者選びの際に、お支払い方法についても確認が必要です どんな支払い方法が選べるのかなど契約前にしっかり確認しておきましょう 現金支払い 一般的には工事完了後に一括で支払いをすることが多いです しっかりと工事完了を確認したのちにお支払いになるので安心して工事を依頼できます 通常の一戸建てではほとんどありませんが 工事面積が広かったり、費用が高い場合に 工事前後の2回に分けたり、工事前・工事中・工事後の3回に分けてお支払いになることもあります クレジット クレジットカードでのお支払いの場合、カード会社のポイントが付くためお得です ローン 外壁塗装などでは100万円以上かかることもあるため、ローンが使える業者から選ぶというのも1つです 相談先としては工事依頼会社、銀行、住宅ローンの借入先などがあります 弊社ではローンのご相談もお伺いできますのでお気軽にご相談ください 費用を安く抑えるために… 外壁塗装は数十万~数百万円の費用がかかります 費用を抑えるためのちょっとしたコツをご紹介します その1 何社か相見積もりをとる 何社か見積りを取ることで1番安い業者を見つけることができます さらに1社だけの見積りだとその見積もりが妥当かどうかわかりません 安く抑える為だけでなく、見積金額が相場なのかどうかも知ることができます 安いからおすすめというわけではありませんので内容もしっかり確認する必要があります ただ相場からかけ離れた高額な金額の見積りをする悪徳業者に引っかからないために 何社かの見積りを取ることはとっても大切です その2 助成金や補助金を確認 「省エネ住宅改修補助金」や「住宅リフォーム資金助成」などの補助金制度がある自治体があります 条件などは自治体によって異なり、すべての自治体に制度があるわけではありませんが もし制度があった場合、工事が始まる前に申請をしておく必要があるため必ず先に確認しておきましょう その3 火災保険の内容を確認 住宅火災保険では、契約内容によって火災による被害に限らず、自然災害による被害も補償されることがあります 一般的には落雷・爆発・強風・ひょう・雪災などの被害が対象です 保証範囲の広いものだと水害・自動車などの衝突・盗難被害による外壁への損害なども含まれたりします 自然災害によって外壁の損傷があった場合、火災保険の証券で内容を確認してみましょう もし補償範囲に含まれていた場合、保険会社に連絡してみましょう その4 塗装の時期を考える 外壁塗装は工事が屋外の為、気候に左右されることも多く その為、おすすめの時期や人気の時期があったりします 費用面を考えた時に、他の方が選ばない時期にすることで少し費用を抑えることができる場合があります あわせて閑散期と繁忙期があるためそれについてもご説明いたします まず、おすすめしにくい時期は冬や梅雨です 雪や雨が降ってしまうと工事ができない為、作業を中断せざるおえず工期が延びる可能性があります また気温が低かったり湿度が高いと、塗料の乾燥時間も長く必要になるため 同じように工期が長くなってしまうことがあります 逆に工期の延長など気にならない場合、費用を抑えることができる可能性がある時期でもあります 次に、閑散期は夏と冬です 人気があるのは春と秋です 夏は夕立で工事ができなくなってしまったり、塗料のにおいが気になりやすかったりするためです ただ日照時間は長いため、1日の作業時間も長く取れるため工期の短縮にはおすすめの時期でもあります 冬は逆に日照時間が短いため、1日の作業時間は短くなってしまい工期が長くなってしまうことがあります 積雪のある地域などでは工事自体出来ないこともあります しかし降雪地域でない場合、湿度が低く乾燥しやすい時期でもあり 天気の急な変化少なく工事がスケジュールどうり進みやすい時期でもあります 春・秋が塗装のおすすめと言われてはいますが 夏や冬でも塗装は可能です 費用面から時期を決めていくのもいいかもしれません その5 ひどい劣化になる前に検討する 外壁塗装を検討いただくタイミングは10年といわれています 劣化がひどくなってからだと、状況によっては費用がよりかかってしまう可能性があります まずはご自宅が塗装が必要かかんたんなチェックをしてしましょう ① 外壁を触った時に白い粉がつくか → 白い粉が付いた場合…チョーキングといい、塗料が粉になって塗膜の効果が落ちてきています ② ひび割れがあるか → クラックといわれ、水が浸入し下地が腐食してしまうことがあります ③ カビやコケがあるか → 水分を含んでいるため、外壁を劣化させてしまいます カビの発生は塗料の防カビや防藻性能が落ちてきています どれかがあった場合、専門業者にご相談ください もちろん弊社にご相談いただければ、現地調査をさせていただきます 気になることがあれば早めにご相談、工事いただくことで費用を抑えることにもつながることがあります おすすめできる業者とは おすすめできる業者とは信頼して工事を依頼できる業者です 大切なご自宅の工事を依頼する際、ぜひ業者選びの参考にしてみてください しっかり点検をしてくれる 見積りを電話などで簡単に提示してくれるのは、とても手軽でいいなと思う方もいらっしゃる方もいるかもしれません けれどしっかりご自宅を確認していなかったり、細かい状況を見ていない状態で 出された見積りのまますすめていってしまうと、工事が始まってから追加費用が発生してしまうこともあります まずはしっかりチェックしてくれる業者がおすすめです 塗料の保証がある 塗料メーカーから作業品質を信頼されている業者を選ぶと 塗料メーカーから保証書が発行されます いい塗料を使用していても、現場でメーカーの望む施工がされているとは限らず すべての塗装業者に保証を出しているわけではありません 塗料メーカーの保証書がある業者は、おすすめできる業者といえます 地元での施工実績が豊富 口コミでの評判が広がることが多く、地元での施工実績が多いということは評判がいいと言えます 実績の多かったり、評判のいい会社であっても自宅と離れている会社に依頼しようとすると 施工範囲外で工事を依頼できなかったり、出張費などで費用が高くなってしまうこともあります お住まいの地域で施工実績のある会社を選ぶのをおすすめします 工事の工程写真を見せてくれる はじめの調査時に写真を撮って見せてくれる業者はたくさんいます 工事中ずっと見ているわけにもいきませんし、見えないところもたくさんある中で 工事作業中の写真を提示してくれる業者は、自信をもって作業してくれていると言えます 工事の過程を写真で確認できることで安心して工事を依頼できるため おすすめできる業者といえます 業者選びで注意するところ 悪徳業者に引っかからないためにこんなことに気を付けてみてください 大幅な値引き 「キャンペーン中なのでお安くなっています」など相場よりも大幅に安い場合 確かに魅力的ではありますが、悪徳業者である可能性も。 最初は安い費用で、後から不具合の発覚や補修が必要などと費用が上がっていくこともあります しっかり事前の調査をしていれば最初に把握できるはずです 相見積りで値引き交渉 きちんとした業者であればはじめから適切な見積りを提示してくれます 内容を変更して金額が変わることがあっても、値引きというのはほぼ不可能です 工事代金が安くなれば嬉しいですが、値引きができてしまうということは 本来必要な工事期間を無理やり短縮したり、人員を減らしたり、質を落としてしまうことに繋がります 相見積りで値切るのはやめておきましょう 過去の施工実績 過去の施工実績はとても参考になります 悪徳業者だった場合、工事の工程など細かいことが掲載できなかったり、写真が少なかったり。 しっかり確認してみましょう 工程写真や施工内容などが詳しく書かれているほど信頼できる業者といえます。 いろんな業者の施工事例を見ることでご自宅のイメージができたり 外壁の色を決める際の参考に出来たりするので、ぜひ1度ホームページなど確認してみてください 最後に… 最後までご覧いただきありがとうございます。 お家のメンテナンスは長く安心して住んでいただくためにとっても大切です 今回は外壁塗装を検討いただく際の、費用や内訳、業者選びの参考になりそうなことをご紹介しました。 もちろんお家の状態や塗料の種類によって、費用は変わってきますが 少しでも参考になれば幸いです。 弊社ではドローンを使った調査、見積りは無料で行っております 外壁や屋根に限らず、お家まわりのことでのご相談いつでもお待ちしておりますMORE