2023年8月12日 更新!

屋根塗装は夏でもできる?塗装と気温の関係について解説 l塗り達

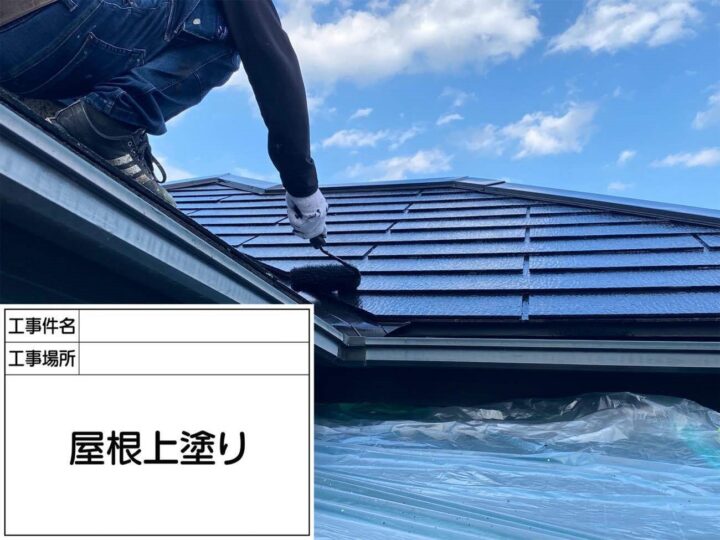

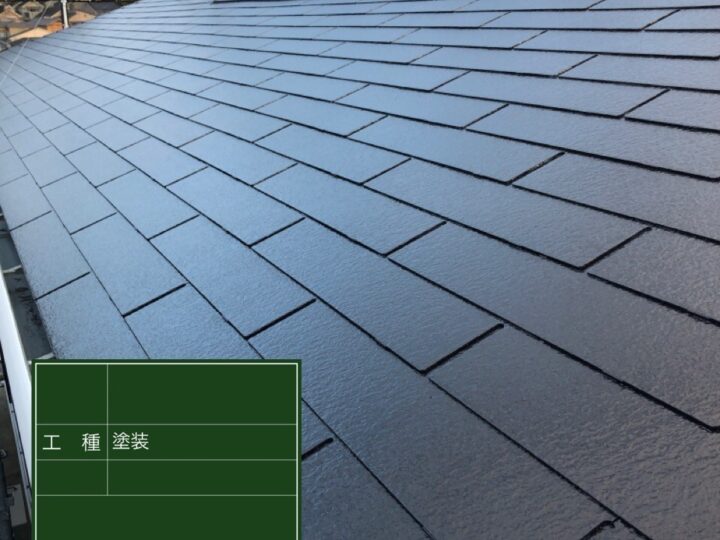

2023年8月12日 公開 8月の日本の夏の暑さは、「猛暑」という言葉が使われるほど、強烈ですよね。 地面からの照り返しを体感していると、屋根の上は大丈夫なのだろうか・・・と心配になってしまいます。 40度近い気温の時は、「屋根の上で目玉焼きが焼ける」といわれるほど、屋根表面が高温になります。 夏の暑い時期でも屋根塗装はできるのか。 本日は、塗装と気温の関係について解説していきます。 塗装工事ができる条件 基本的にどの塗料メーカーでも、塗装ができる気温・湿度の条件として下記のような項目を挙げています。 ・気温5度以上、湿度85度未満 日本は四季があるので、気温が5度を下回る冬や、湿度が高い梅雨や雨が多い時期などは、塗装ができない場合があります。 逆に、この条件が守られていればどの季節でも塗装は可能ということになります。 夏の暑い時期の塗装 夏は、湿度が85%を超える日はあるかもしれませんが、気温が5度を下回ることは日本国内においてはないと考えてよいでしょう。 しかし春や秋に比べると、気温の高さはけた違いになります。 屋根の表面温度は、夏場の日中は70~80度にもなるといわれます。 当然酢で触ってしまうとやけどすることが考えられますし、職人さんの作業は大変過酷なものになります。 温度が高いと塗装にとって制約が多くなる では、高温になりすぎるとどうなるか。 答えは「塗装はできるが、制約が多くなる」です。 塗装において、塗って乾かすというのは非常に大切なことです。 乾燥期間があるから塗料が屋根に密着します。 十分に乾ききっていないと「はがれ」の原因になるので、塗装工程と同じくらい乾燥期間は重要なのです。 メーカーが出している塗装ができる条件も、この「乾燥」が十分にできるかどうかが主な理由です。 寒すぎても、湿度が高すぎてもうまく乾燥しなくて密着しないということです。 暑すぎると、塗ったところからすぐ乾燥してしまい、 ・修正がきかない ・均一な塗膜を作りにくい ・作業性が低くなる などのデメリットがあります。 また、希釈率を調整しながら行うなどイレギュラーな対応をする必要が出てきます。 夏場の非常に暑い時期でも塗装は可能ですが、仕上がりに影響が出る可能性があるため、現場で調整しながら行うか、時期をずらす必要が出てくるというわけです。 基本的には塗装条件を満たせば1年中塗装は可能 温度と湿度の条件が守られれば、基本的に1年中塗装は可能です。 屋根塗装や外壁塗装などはどうしても天候に左右されることがある工事です。 春や秋でも豪雨や台風があったりするため、雨で作業ができない、気温が低すぎてできないといったことはある程度は仕方がないことといえるでしょう。 夏場に工事をする場合も、気温が上がりすぎるということ以外に、台風や夕立などもあるため、工程が守りにくい場合もあります。それでも施工不良にならないように、工期をできるだけ守りながら仕上げることがプロの仕事です。 塗り達では、現場経験が豊富な職人、担当者が多数在籍しています。 塗装工事なら塗り達でお任せください!MORE